“国展”已经举办了十一届,从第三、四届以来形成的在坚守传统的基础上创新的创作共识,在今天的展览中并没有起到较好的实际效果。大量作品迂回在临习、集字、拟作或对时人仿效的层面上;而且,在注重形式的展厅中,这种拟作又置身于拼贴、制作并相互感染的形式转换之中。还有,在西方形式构成等艺术理念的干扰下,“国展”虽然回避了在这种思潮下制作的“现代书法”,但它的影响力已不知不觉渗透到当代书法的创作中来,在展厅文化的背景下,这种创作手段似乎找到了落脚点。为此,当今书法创作应以“国展”为引导,对有碍书法健康发展的外来理念、创作中的“奴性”思想、现实生活中书法的功利主义等应作一很好的评判与调整,使书法创作在反映作者心性、学养、才志的基础上,也能很好地适应当代社会文化发展的需要。

——导语

书展此起彼伏,我们当冷静观之,对其构成、基本的审美趋向等要作及时反省。自1980年5月在沈阳举办“全国第一届书法篆刻展览”(简称“国展”),至今已成功举办了十一次。最初,以老艺术家为主,大多为“书斋”式的创作样式;80年代中期,以中原雄强、稚拙的书风在全国引起较大反响;80年代末和90年代初,以中青年为主流群体的那种小巧的、精雅的书风呈复古之态;随后,手札风、魏晋尺牍风、民间书风以及明清大轴成书坛美轮美奂之时尚;新世纪以来,一直未敢轻易“染指”的“二王”终成汪洋巨流;近来出现了书风的回调,呈“多元激荡”之势。当今书法创作的发展轨迹可谓峰回路转,在不断调整中曲折前行,一热再热。“国展”无疑是推动书法走向复苏、繁荣最为重要的“推进器”之一。这种以展厅为导向的创作格局,不仅引领广大爱好者的追摹和艺术家们的思考,而且对与书法相关的教育、学术研究等也起着促动作用,甚至影响着整个书法文化的良性发展。

书法在展厅中呈现是上世纪初的事情,发展到今天已是不得不考虑以展厅为背景的一个创作动态。展厅模式是西方文化的产物,这种态势由开始的不自觉到自觉遵守这种模式并受到钳制,加上展览比赛的竞技化倾向,作品在展厅中的形式意味变得越来越重要起来,几乎成了可以“炫目”的形式比拼。虽有打着传统的旗号,但形式已经不自觉的渗透到书法的创作中来,似乎已成为书法现代转型的标志之一。这种书写技术的比拼,甚至书写技术也成为形式的形式化过程,也由最初的粗糙化进入到今天的精致化程度,特别在电脑科技等设计手段的配合下,已到无以复加的地步。琳琅辉煌的展示似乎已经让我们看到现代的展厅使得古老的书法慢慢走向了复兴的门槛。

于是,书坛之“风”一股一股地吹过,形式一次次地被翻新。书法的本然应是书家内在心性的综合呈现,可在这现代的展示平台上越发变得外向起来,表象起来。

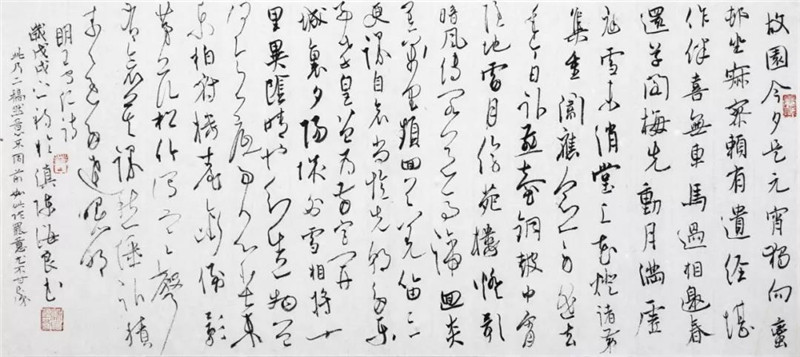

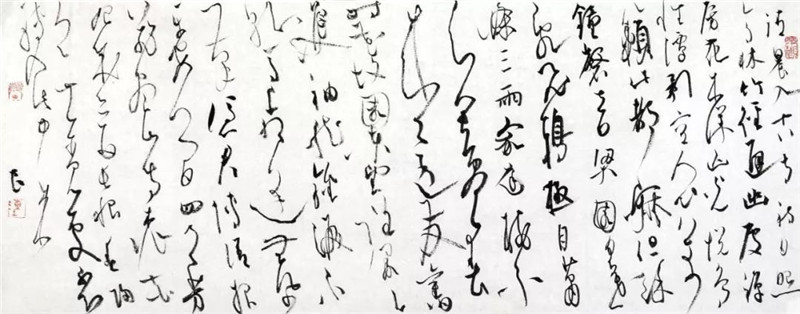

展厅是视觉艺术充分展示的平台,书作的展示使视觉之“风”不断轮换成为可能。“风”的流行在上世纪80年代中期就已炽热,直至今天“二王”之风依旧鼎盛。尽管从学术界、评审机制等多渠道进行考量和正确引导,杂以章草、明清大轴以及其它书体等进行调和,虽呈激荡之势,但又有明清之风等再度回流之弊。今天的书法创作似乎就是刮起不同的复古之风,而且已经从单一书风的粗放型模拟走向了无论古今、不分妍丑地对各种流派进行技术化的仿制。

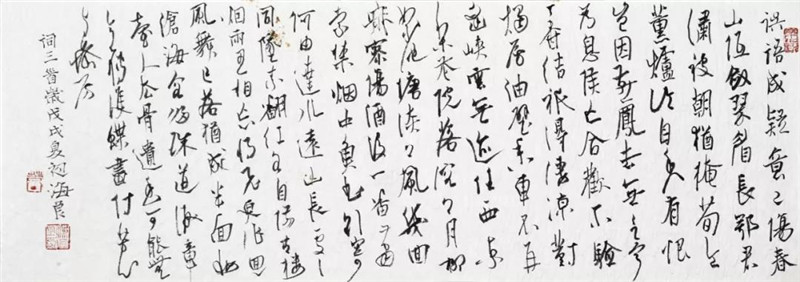

当今的书法创作不外乎在传统与创新之间纠结、徘徊。有学者认为:“从80年代初至今不到20年,其间经历了书法的复兴、躁动、寻根、沉思等几个阶段。”可见,上世纪的最后二十年到新世纪初的书法创作是在反复中不断探索的,经历了“新古典主义”的创作阶段和学术探讨、“流行书风”利弊得失的寻索和评判,留给书坛太多的思考。由此,“二王”书法精致、细腻、纯粹的用笔和流便的书写对以往的创作起到了一定的调和作用,是一次书法内在意蕴的深入寻根和对笔法、结构等作更进一步的锤炼。但在“二王”的追摹中,其流弊也随即显露。无论评审还是市场,都青睐流美、“端庄”之书,一些具有创意的朴拙之调受到抑压,尽管在书协和展览的评审中及时做出调整,但从“二王”出发的拟古之风已经盛行,被复制到对其它书体、书风的全面拟仿中来。

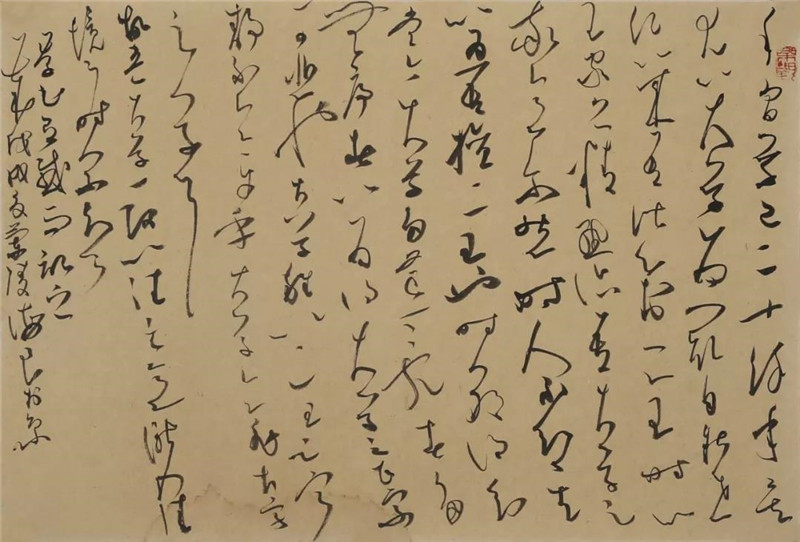

在传统的基础上创新是上世纪九十年代初便形成的共识。“不甘于倒在古人脚下的创新者们对优秀古典作品及其精神的全面复兴。我们可视之为一次书法上的复兴运动,这运动大约从七十年代末开始,经过十多年的艰苦探索、深刻思考,已从酝酿期进入到初步显示出明显艺术特征的阶段。作品从形式感到精神风格上异于古典、异于他国,却又深深根置于传统。如果赋予这一现象一个名称的话,不妨称之为‘书法的新古典主义’……复兴古典书法,绝不是照搬,而是取其意味和基本字形,然后赋以新的笔法,变化其结体,改变章法,注入当代的审美意识和作为书家个体的强烈性情,所以,从作品上看,你感到了古典的意味,却又是当今的‘这一个’”就在复兴古典其间,“信札风”等一股股“风”的流行就有仿古之嫌,只是对《平复帖》、《书谱》等晋唐以来的诸多经典性作品作简易的仿效,但其间不失新造的个性思维。因为,“当年八十年代末至九十年代初以“自称是崇拜王羲之或忠实于颜真卿,在现在简直是幼稚可笑或迷信的代名词”现在却沾沾自喜起来,少了点思辨的精神。

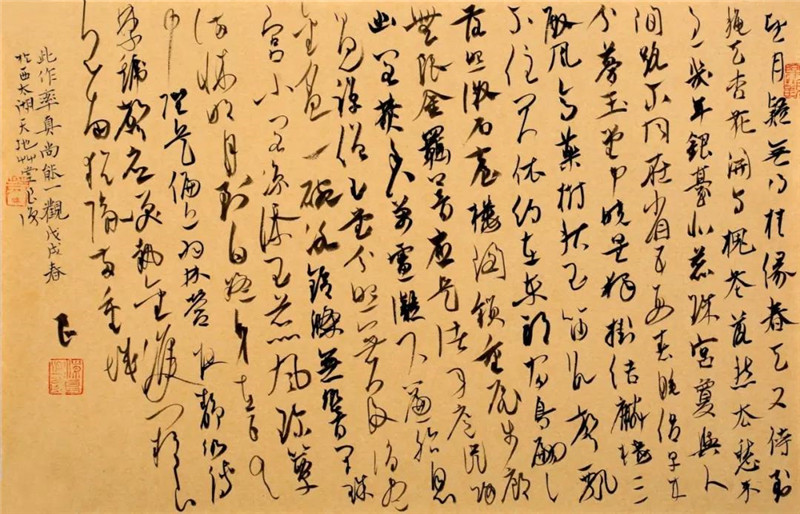

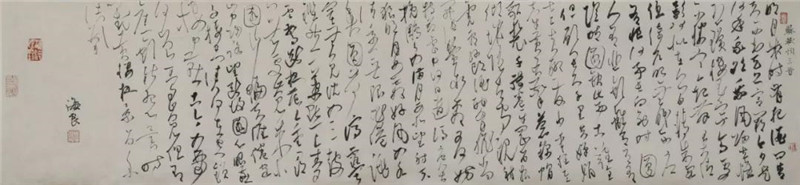

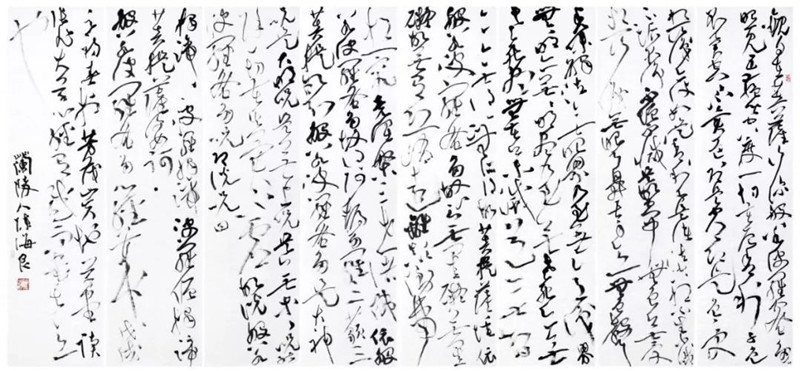

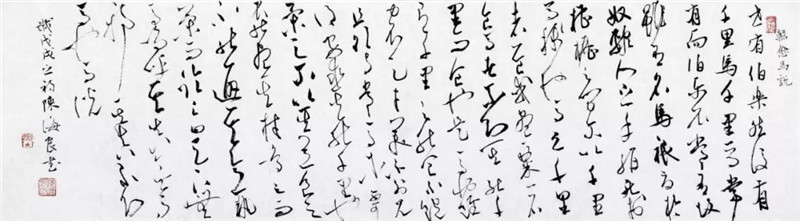

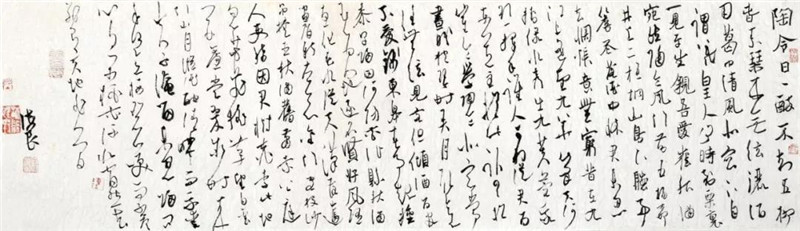

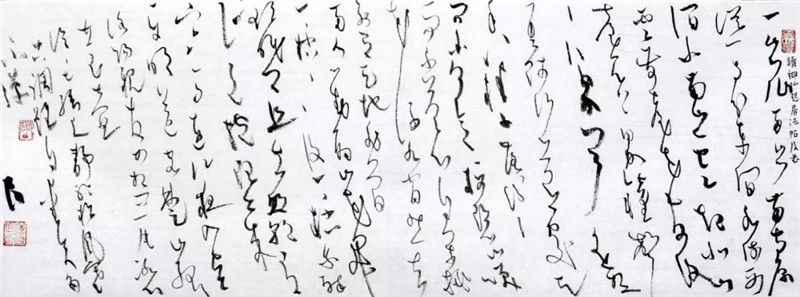

一大批仿“二王”体系的书体充斥在展厅之中,他们拟笔法、摹结构、搞集字等几乎成了书法创作的全过程。由于此类仿作频频获奖,于是竞相效仿,“二王”之风在展厅中有压倒之势。加上“集字”类字帖的推波助澜,举国上下“二王”以外不知有书,于是有学者呼吁调整。随即拟张旭、怀素、颜真卿、赵之谦、王铎、何绍基之风再度风行,仿者也纷纷披金摘银,有些一无新意的“集字”之作竟然摘取国展的“最高奖”。例如,完全是怀素笔意,内容也是怀素写过的竟然能在国展中获大奖。在“唐以后书不足为观”论调的推动下,致使“旭素狂草”大兴,一些没写几年书法的爱好者们也涌入狂草领域,以致东施效颦,满篇尽是摆弄的线条和字形。更有甚者,直接模拟当代名家。例如,“孙伯翔之风”几乎在每次国展上被复制并有获奖的现象;再如,甲骨文创作,不是“安阳现象”,就是沙曼翁体例。楷书、隶书、行书、草书等无论妍丑,仿制时人之作在展厅中随处可见,并在国展上也有较大暂获。因此,一些年轻的作者在与我交流中讲,“他是写二王的,某某是写晋唐小楷的……”“下次国展,我想以赵之谦的感觉好好地整它一下,”或者,“以张旭、怀素、‘二王’草书进行一个整合,”(快餐式的、搭积木式的短、频、快)如此等等。不仅这样,这种模仿还表现在形制(颜色、用印、装帧格式……)上,对古代经典作品所呈现的丰富而古雅的氛围、信息进行全方位模拟,依次来获取评委们的青睐。由此,从今天看来,这种创作上的模拟之“风”不知还能“风”多久?由于这种模拟之风的丰厚回报,导致广大的书法作者不加思辨地加入到此行列,严重干扰着当今书法创造力的体现。

“拟古”之风也在学院中泛滥。专业出身的年轻作者本经过专业化技能的训练和艺术思想的熏陶,对“泥古”之调存有戒心,可拟古反而成了“高地”,他们发挥专业优势,从“二王”、唐人“铁线篆”或把“二王”、米芾、赵孟頫等作一融合,显示出他们拟古技术的强大优势,并暂获颇多,作品的“文艺腔”十足,似乎不这样书写,就不知道还有其它的书写方法。

可是,活跃在上世纪八九十年代的一些书家们今已六十岁以上,今天看来,他们有着明显的个人风貌。如何应辉、王冬龄、华人德、王镛……他们卓然成家的标志就是脱胎于传统而别开新面。“艺术来源于模仿”,但不能停留于模仿。她需要独立之精神,即独开新境之勇气,纵横捭阖之谋略,更需要毕生蓄积的功力。清刘熙载讲:书贵入神,神有“他神”、“我神”之分。“他神”为基础的模仿阶段,即“我化为古”;“我神”为“古化为我”的独创阶段,如米南宫之所谓“不知何以为宗”,晚年豪言:“无一点右军俗气”,苏东坡之所云“我书意造本无法”,徐渭所谓的“莫言学书书姓字,莫言作官须科第。”祝允明年轻时写就一手“二王”,却备受岳父讥笑,“就令学成王羲之只是他人书耳。”从此反对“奴书”,书艺大进。王铎更是大骂“奴书”,“他人口中嚼过败肉,不堪再嚼。”

所以,今天的传统书法创作,只能说是大量的作品停滞在模仿的区域之中,走在“星光大道”上。不是仿古人,就是秀今人,功利主义导致的快速成功使得抄袭成风,整个展厅呈现的是古人或当代名家的面目在不断地转换或粗加工式的改装,个性化语言严重缺失。一些具有创新力的作品没有得到应有的褒扬。当然,这种模仿较上世纪九十年代的作品而言,在技术上更为精化,形式考虑更为全面。尽管有些拟作的笔性较好,但这种创作上的惰性行为导致作品“奴性”过重。这些作品展示在一起,从横向的角度看,似乎流派纷呈,但从纵向比较则没有作者面目,都寄生在某一大家门下。古人云,“博学于文,行己有耻”我们应有廉耻之心,这种创作上“寄生门下”的“门客”现象应有所节制。从书法发展史的角度来看,每一件经典作品或者每一时代的代表性书家都是独具匠心,甚至从传承的表象来,还真是风马牛不相及,有些甚至在审美意趣上是对立的。