明代书画融汇现象浅说

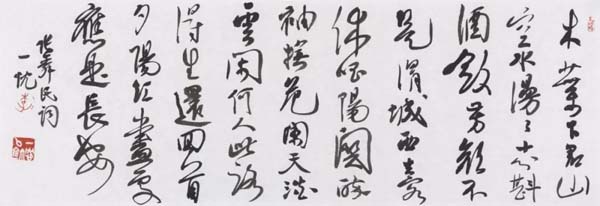

作为中国传统艺术大家族中较为接近的两个门类,书法和绘画常常被称为“姊妹”艺术。由于在方法和艺理上是相通的,所以二者在多方面存在着相互影响的关系。这种关系在明代以前的历史上就已经有所显现。刘宋画家陆探微的“一笔画”承自张芝、王献之的“一笔书”,萧梁画家张僧繇的一点一画依于卫铄的《笔阵图》,唐代画家吴道子的笔法传给了张旭(见张彦远《历代名画记》)。元代赵孟頫题《疏林秀石图》诗也清晰地揭示了书画之间的密切关系,诗曰:“石如飞白木如籀,写竹还须八法通。若也有人能会此,方知书画本来同。”

赵孟頫 《疏林秀石图》

前代关于书画关系的理论,为明代提供了明确的导向和必要的铺垫。明代书画兼工的艺术家很多,这无疑有利于他们同时关照两个艺术领域的内核,使其相互阐发和融会贯通。陈继儒分析书法与绘画的关系说:“画者,六书象形之一。故古人金石、钟鼎、篆隶往往如画,而画家写水、写兰、写竹、写梅、写葡萄,多兼书法。正是禅家一合相也。”这种视书画为“一合相”的观点,在明代绝不是个别的现象。

在一些书画家看来,绘画的格调和审美追求对把握书法的韵味是有帮助的,董其昌就是其中重要的代表人物。

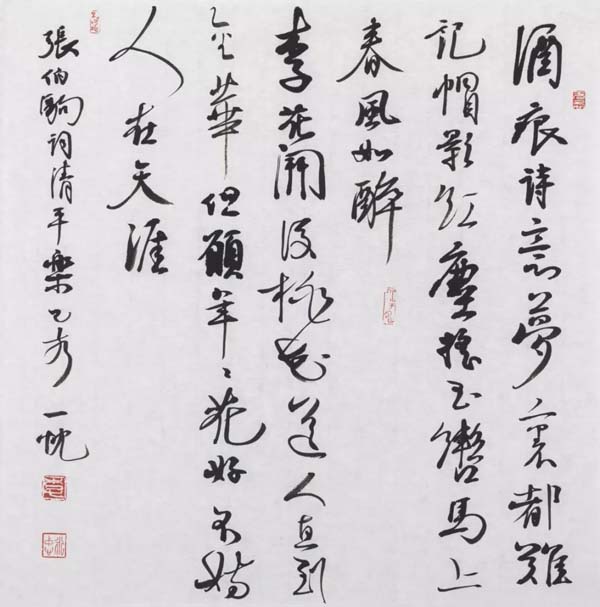

李永忠 张舜民词《卖花声》

董其昌《容台集》:“三十年前参米书,在无一实笔,自谓得诀。不能常习,今犹故吾,可愧也。米云:‘以势为主。’余病其欠淡,淡乃天骨带来,非学可及。内典所谓‘无智师’,画家谓之‘气韵’也。” 南朝画家谢赫在《古画品录》的序中提到绘画“六法”,“气韵生动”居于首位。又张彦远《历代名画记》卷1:“若气韵不周,空陈形似,笔力未遒,空善赋彩,谓非妙也。”气韵说成为后世绘画的不刊之论,而董其昌则用以解决书法创作中“欠淡”的问题。事实上,他的书法正是以淡雅的韵味赢得了世人的肯定。董氏还借用绘画品评理论中的“神品”与“逸品”的关系,来阐释书法审美原则中的“矜庄”与“天真烂漫”的高下,所论十分融通。

书法对绘画的影响主要表现在书法的用笔方法和造型原则被运用到绘画当中。

李永忠 张伯驹《清平乐》

明代的写意花鸟画走向成熟,这个画种最重笔墨情趣,而这正是书法艺术可资借鉴之处。写意花鸟的两位代表画家陈淳和徐渭在融书入画方面都有突出的成绩。现存的陈淳画作《葵石图轴》,墨笔画秋葵一枝,有雄浑饱满的篆籀之意,衬以用笔飞动的湖石,水墨皴染之外,时见轻盈跳掷之笔。其《瓶莲图》则主要运用勾勒笔法,中锋、侧锋并用,运笔迅捷熟练,线条灵动潇洒,颇见书法功力。徐渭评价说:“道复花卉彖一世,草书飞动似之。”这样的评价可以说是十分到位的。

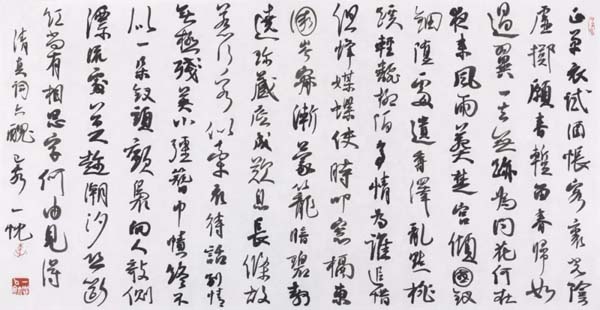

李永忠 周邦彦《六丑》

徐渭的绘画亦极其重视笔墨挥洒的情致,“不求形似求生韵”(徐渭语),其画风得力于草书意趣颇多。徐氏有诗论及这一点:“元镇作墨竹,随意将墨涂。凭谁呼画里,或芦或呼麻。我昔画尺鳞,人问此何鱼。我亦不能答,张颠狂草书。”可见他对书画结合有自觉的认识。徐渭的“书法造诣很高,其跌宕纵横的笔姿有助于绘画艺术的巧妙变化。如画墨荷、葡萄似狂草,大刀阔斧,纵横驰骋,没有他的书法功力是难以达到的” 。

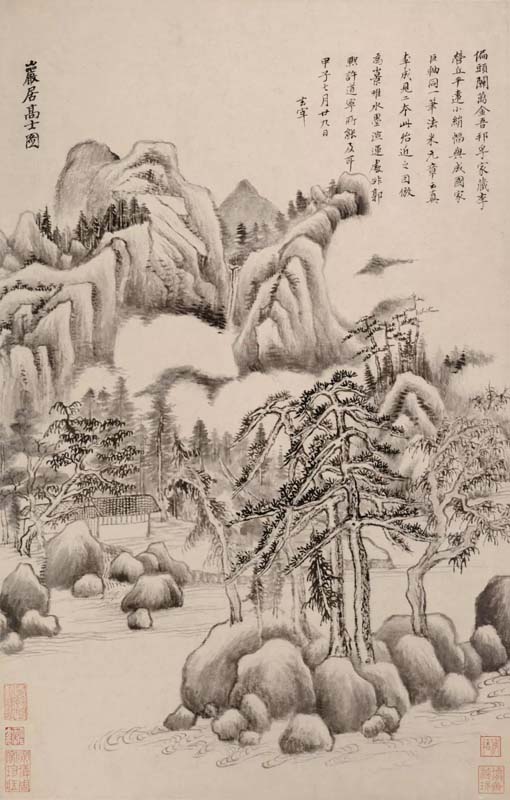

董其昌 《岩居高士图》

董其昌也经常把书法技法运用到绘画中,如他分析画树的要领说:“画树之法,须专以转折为主。每一动笔,便想转折处,如习字之于转折用力,更不可待而收。”董其昌以书入画的主张主要源于他对士(文)人画的认识,他认为士(文)人绘画与画师(匠)绘画的首要区别是前者讲究笔墨韵致,具有书法意趣。他说:“士人作画,当以草隶奇字为之,树如粗铁,山如画沙,绝去甜俗蹊径,乃为士气。不尔,纵俨然及格,已入画师魔界,不可救药矣。”董的好友陈继儒也有类似的文人画理论:“文人之画,不在蹊径,而在笔墨。李营丘惜墨如金,正为下笔时要有味身。”

(未完待续……)