吴宽所谓“古图画”,松年所谓“古人左图右史”,无疑是对历史的追怀,当然,它们也同时表明“盛况”不再。那么,“盛况”从何时开始衰退的呢?

上文提到,六朝时期出现了山水画,尽管它们在绘画领域所占份额很小,距离与人物画抗衡的局面极其遥远,但毕竟是以山水画的面目而不是以此前的地图的面目、或人物画背景的面目出现了。那时也出现了顾恺之、宗炳、谢赫等人的触及绘画艺术本质的理论著述,也许它们没有造成多大影响,但也不可能无声无息。

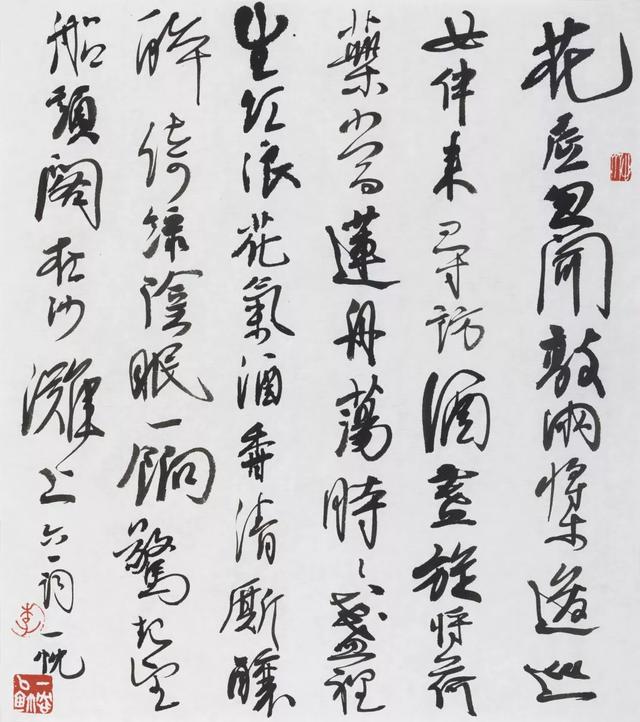

▲欧阳修词《渔家傲》 作者:李永忠 尺寸:35X31CM

到唐代,虽然对“画教”的鼓吹没有绝迹——只要认为绘画不光是绘画者本人的事,也会与其他人和社会发生关系,而绘画者需要对此种关系负责,那么“画教”类言论就很难绝迹——但对绘画实践领域的大局已无关紧要。

王国维《中国名画集序》:“爰自开、天之际,实分南、北二宗。王中允之清华,李将军之刻画。人物告退,山水方滋。”指出了中国画在唐代开元、天宝之际发生的两个重要变化:一,人物画盛况不再,山水画取而代之;二,山水画分为南北两个宗派,王维(中允)为南派,李思训(将军)为北派。

显著的结果之一是,“画教”让位于创作主体精神的表现。相应地,其中的诗意引起了诗人的关注。徐复观《中国艺术精神》:“题画诗之所以出现,乃是诗人在画中发出了诗的感情,因而便把画来作为诗的题材、对象。

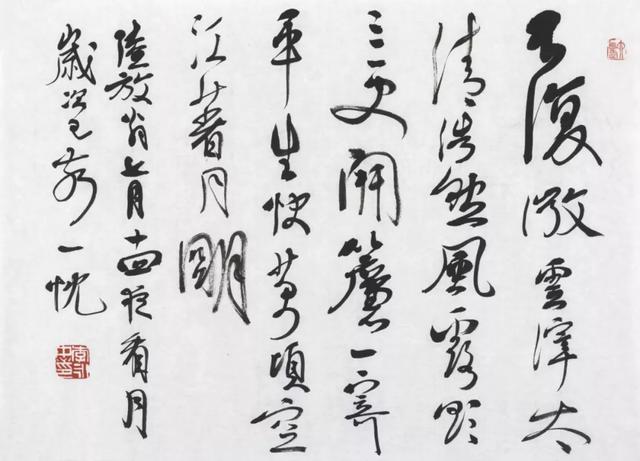

▲陆游《七月十四夜看月》 作者:李永忠 尺寸:35X49CM

《宣和画谱》卷十一‘董元(源。按,此括号和源字系引文作者所加)’条下谓,董元所作的山水画,‘使鉴者得之,真若寓目于其处也,而足以助骚客词人之吟思,则有不可形容者’,正道出此中消息。”(《徐复观全集》,第四卷,第402、403页)

可以看出,作为两个艺术门类,画与诗不是没有相通之处,只是这相通之处来得很晚,并且是诗一直在等着画;假设从《诗经》所收诗的截止时期算起,到题画诗的出现,诗等待了不少于十个世纪。应当提及的是,诗画相遇后,不仅诗人从画中看到了诗意,画家也从诗中发现了创作的材料和方法。

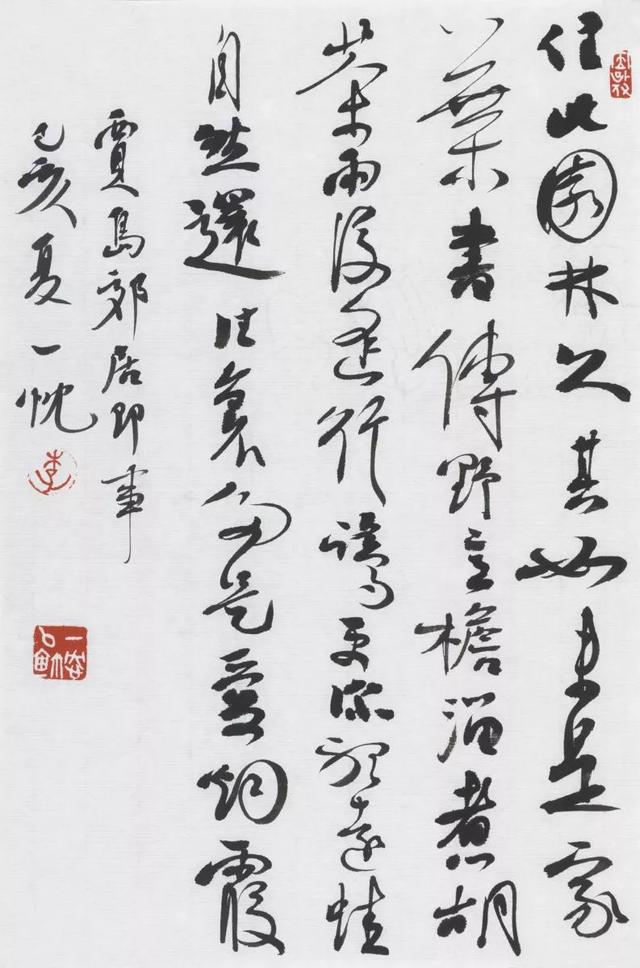

▲贾岛诗《郊居即事》 作者:李永忠 尺寸:35X23CM

北宋郭熙之子郭思辑录的《林泉高致》记有前者根据古人诗句作画的话。又,李公麟将杜甫作诗的方法移用于绘画,事见《宣和画谱》卷七。此类事例说明,诗画关系从诗单方面对画的等待和接触,发展为互动。