2020年逢美国纽约大都会艺术博物馆(Met)开馆150年,纽约大都会艺术博物馆近期陆续推出一系列大展,除了计划于3月底开幕的回顾性大展外,一些重量级的展览已经陆续开幕,其中就包括前不久开幕的“近观中国书画”(Chinese Painting and Calligraphy Up Close),从其官网显示的信息看,展览展出作品有李公麟《孝经图》,马远《月下赏梅图》,黄庭坚《草书廉颇蔺相如传》(卷),赵孟頫、赵雍、赵麟的《三世人马图》(卷),吴镇《芦滩钓艇图》等,以及最为重量级的(传)董源《溪岸图》。单从创作者的名字,就大抵可以了解展览的级别。

大都会艺术博物馆将分前后两期展出这些脆弱的、年代久远的中国画作品。前期作品展出时间为2020年1月25日—2020年7月19日;后期为2020年8月1日—2021年1月3日。

(传)五代董源(元)《溪岸图》

(传)五代董源《溪岸图》(局部)

从欣赏方式而言,中国书画是“近观”的,而中国书画的研习过程更需要“近观”、临摹。在Met的展览介绍中,甚至认为“近观”是中国书画的核心。

通过“近观”,学艺者了解何为“墨分五色”、何为线条的韧性,再观花叶草丛之间的一个顿挫、山头之上的一个苔点,笔笔皆非一时的功力。

或是带着这样的理解,Met在展览中将书画原作与放大的局部一同展示。因为Met的大部分藏品属于公有领域(Public Domain),其版权开放,并提供大图下载,所以通过电脑也可大约感受到展出的作品中笔法与线条的些许细节。

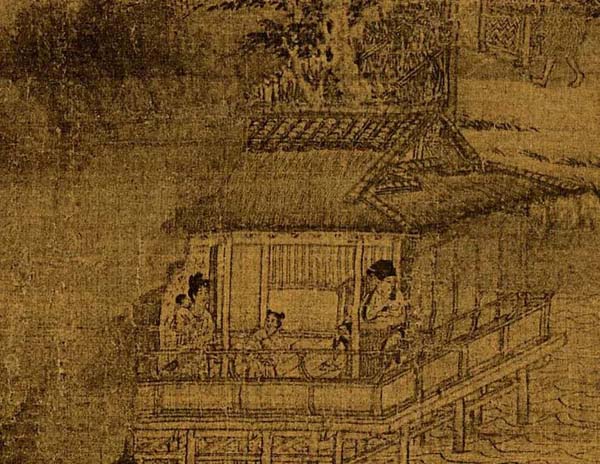

(传)五代董源《溪岸图》(局部):前景绘临水一亭,一位文士坐倚亭槛,静观风起云涌,旁侧其妻抱子,有仆童侍立。

从《溪岸图》看唐代以后山水的转型

在展览中,(传)五代董源的《溪岸图》看到中国山水画南宗的形成:

公元907年唐代灭亡后,中国历史进入了五代十国的混乱时期,其中南唐(937–975)政权统治长江下游,董源的绘画就在这样的时代和地域中孕育。除了Met的《溪岸图》外,北京故宫博物院藏有董源的《潇湘图》,上博藏有其《夏山图》,《夏口待渡图》、《龙宿郊民图》等藏于台北故宫博物院。

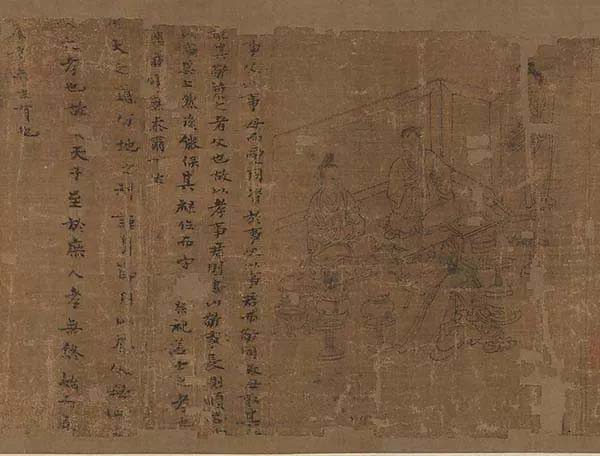

《溪岸图》也被认为是早期董源风格的缩影,相比《潇湘图》,这件作品依旧有唐画的影子,虽依旧保有北方山水的气派,但线少且不重,并以渲染表现山体,且还未见大量苔点。但其中着色轻淡,依稀可见披麻皴,并以细腻柔软的笔触模写江南的山丘。

(传)五代董源《溪岸图》(局部)

《溪岸图》尺幅宏伟,是现存中国早期山水画中最高的作品之一。此画因年代久远,绢色已经暗沉。画中前景绘临水一亭,一位文士坐倚亭槛,静观风起云涌,旁侧其妻抱子,有仆童侍立。亭外溪岸上长松落木,水面波澜如网。亭后山势陡峭,巨石嶙峋。主人一家则聚于溪岸亭内,恰似隐喻乱世中一个安全的避风港湾,山水画代表隐士的理想。

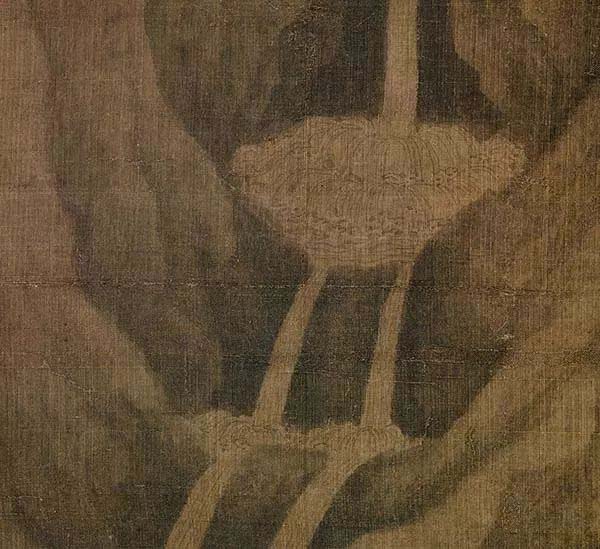

(传)五代董源《溪岸图》中的雁阵

这件作品原为王季迁藏,后唐骝千(Oscar L. Tang)购入,2017年3月正式捐赠给Met。然而,这件作品是否来自董源,一直有争议。加州大学柏克莱分校教授高居翰认为此画不是10世纪的作品,而是张大千的伪作。因为这件作品在王季迁之前,被张大千随身把玩了三十年。Met还曾为这件作品专门召开学术研讨会,邀请全世界的顶尖学者讨论其真伪。大多数专家认为,《溪岸图》的作者虽不可确定,但此图的艺术成就非常之高,也有学者认定这是10世纪作品。Met为这件作品做了红外线检测,发现它经过3次装裱,3次补的绢都不一样。且其上还有南宋贾似道、明末的袁枢等人的印章。所以张大千伪造的可能性微乎其微。也有学者认为这件作品原为屏风,在大约14世纪被装裱为卷轴形式,并激发了元以后的文人画。

(传)五代董源《溪岸图》(局部)

宋代书画,道德宣传、个性表达、书法功底兼具

在宋代,书画不仅是感官体验的记录,还是画家思想的反映、个性的揭示和价值观的表达。这种观念改变了宋以后的中国艺术,李公麟就是倡导者之一。他的作品也代表了当时文人墨客的时代特征:道德宣传,博览众长和书法功底。

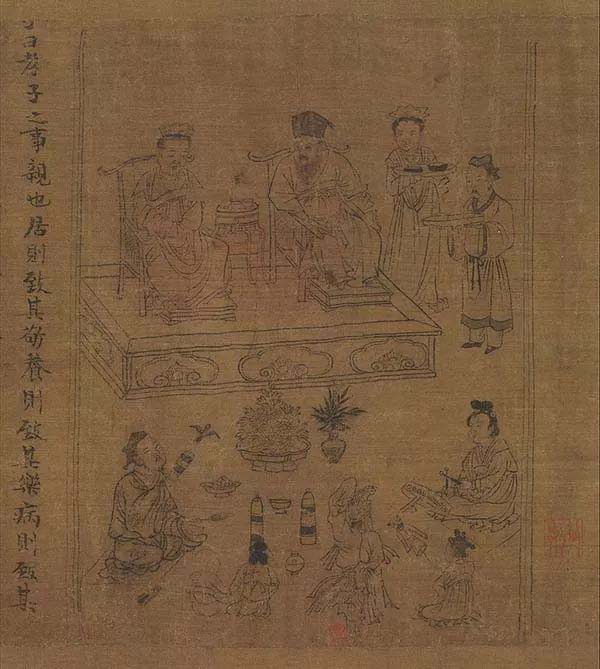

北宋 李公麟 《孝经图》(局部) 约1085年

《孝经》创作于约公元前200—350年,作为儒家经典和传统道德的基石延续至今,在宋代孝道被推崇备至。

李公麟以“白描”的方式,将《孝经》故事的文字与图像交替出现,两者互为解释,并以艺术的形式劝诫世人。尤其在文字部分将《孝经》与宋代理学相互关联。

北宋 李公麟 《孝经图》(局部) 约1085年

说到李公麟的《孝经图》,很多人会联想到顾恺之的《女史箴图》,在《孝经图》中也有宫廷的一幕。图中皇后紧立皇上旁边,臣下站地禀报,画中人物的衣纹,均为沉着的“铁线描”。除了表达劝诫的主题相似外,在绘画技法上,李公麟也受顾恺之的影响,在发扬了顾恺之的平均而完整的线条和吴道子轻重转折的笔法后,他既不用色彩,也不用渲染晕淡,而只以线条运转通变。

北宋 李公麟 《孝经图》(局部) 约1085年

《孝经图》的书法也似魏晋小楷,道德力量和教诲语言都表现在李公麟的笔墨之间,同时又传达出回归朴实生活的诉求。