摘要:书法与绘画由于具备了共同的内核而发生了融汇的关系,其主要表现形式是书画彼此间的相对于对方而言的边缘化存在状态,以及由此产生的社会文化层面上的一致性。书画融汇现象在历史上早有出现,到明代(特别是明代中期)变得十分显著。明代书法与绘画的融汇表现为多种方式,在创作主体上表现为书画兼工,在具体作品上表现为书画合璧,在作品意趣上表现为相互谐调,而书画家之间的艺术交流无疑促进了这种现象的形成。由于前代的积淀,从明代开始,为数众多的文人士大夫既参与书法活动,亦涉足绘画领域,绘画终于在广大的社会范围内取得了与书法对等的地位。在这样的情况下,“书画同核”的内在机理得以外化,书法与绘画呈现融汇格局,风流所扇,遍布遂广。

唐代张彦远《历代名画记》提出了书画同源的观点,这代表了多数人关于中国书画关系的看法。但是,同源未必同流。那么,如何解释书法与绘画紧密相关这一事实呢?启功先生的观点值得注意,他说:“我想与其说‘书画同源’,不如说‘书画同核’,似乎更能概括它们的关系。”并且提出了“核”的内容:“一、民族的习惯和工具:许多人长久共同生活在一块土地上,由于种种条件,使他们使用共同的工具;二、共同的好恶:无论是先天生理的或后天习染的,在交通不便时,久而蕴成共同心理、情调以至共同的好恶,进而成为共同的道德标准、教育内容;三、共同的表现方法:用某种语辞表达某些事物、情感,成为共同语言。用共同办法来表现某些形象,成为共同的艺术手法;四、共同的传统:以上各种习惯,日久成为共同的各方面的传统;五、合成了‘信号’:以上这一切,合成了一种‘信号’,它足以使人看到甲联想乙,所谓‘对竹思鹤’、‘爱屋及乌’,同时它又能支配生活和影响艺术创作。合乎这个信号的即被认为谐调,否则即被认为不谐调。”[1]启功先生的说法合理地解释了书画关系,也构成了本文所要讨论的书画融汇现象的理论基础,因为正是书画之间的紧密关系才使二者的融汇成为可能。

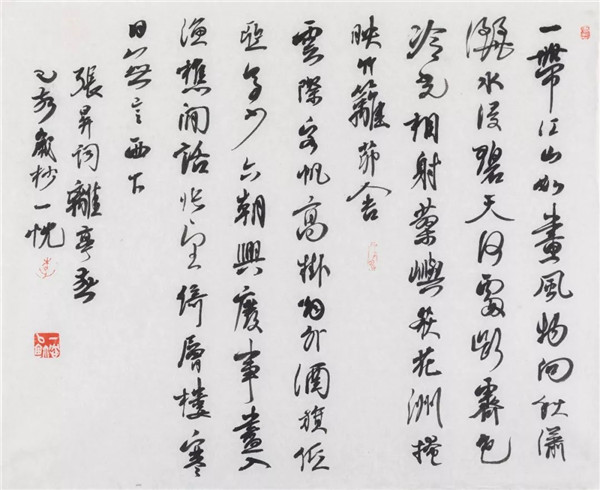

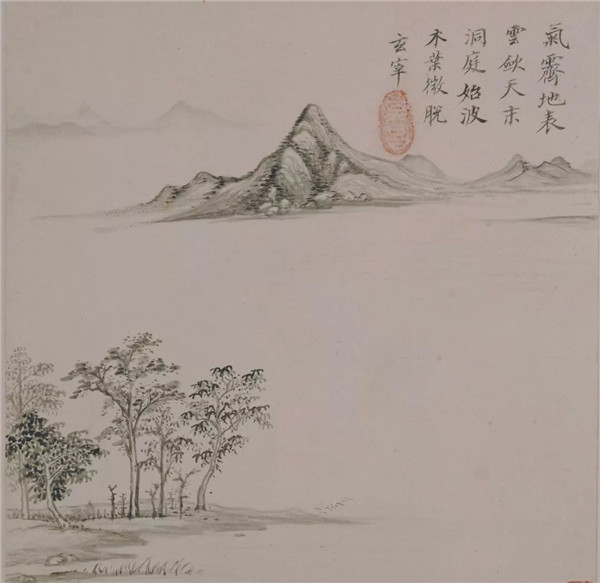

李永忠 张昪词《离亭燕》 38x46CM

书法与绘画由于具备了共同的内核而发生了融汇的关系,其主要表现形式是书画彼此间的相对于对方而言的边缘化存在状态,以及由此产生的社会文化层面上的一致性。书画融汇现象在历史上早有出现,到明代(特别是明代中期)变得十分显著。

明代书法与绘画的融汇表现为多种方式,在创作主体上表现为书画兼工,在具体作品上表现为书画合璧,在作品意趣上表现为相互谐调,而书画家之间的艺术交流无疑促进了这种现象的形成。本文拟结合书画融汇的表现方式对这一现象略作粗浅的论述。

书画兼工者众多

书画融汇首先表现为书画兼工者众多。书画兼工的情形前代只是零星出现,至明代始蔚为大观。明代的书画兼工的艺术家有几种类型:以画得名而又善书者、以书得名而又工画者和书画造诣均很出众者。兹列举数位有代表性的书画家以见其概况:

徐贲是明代初年的山水画家,他游离于浙派主流之外,在技法和风格上追随元人,被视为吴派的先驱。[2]今存作品《蜀山图》是他避居蜀山精舍时所作,用披麻皴,笔墨疏放,颇富文人意趣。徐贲书法亦佳。明陶宗仪《书史会要》:“贲楷书清逸可爱。”又李日华《六研斋笔记》:“幼文(徐贲字)楷笔秀整端慎,不为拖沓自恣。其草书雄紧跌宕,出入旭素,无不淋漓快健。”徐氏草书作品未见,从《蜀山图》的题款看,他的楷书的确是十分精良的。

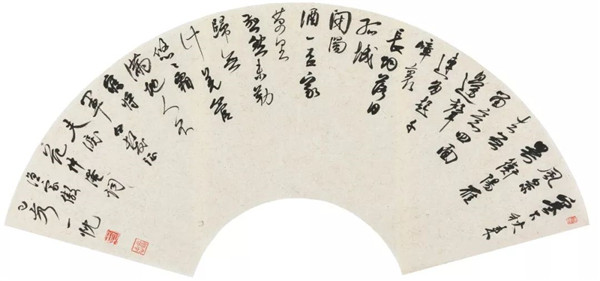

李永忠 范仲淹词《渔家傲》 28x160CM

王绂,字孟端,永乐年间无锡人,绘画师法元人,善山水竹石。其山水画能将倪瓒的干、简、淡与王蒙的厚、重、浓巧妙地结合起来,形成一种特殊的画风。今存《湖山书屋图卷》,画中形象皆以扎实笔法画出,颇见书法功力——山峦以干淡笔勾皴,披麻兼解索,曲尽其妙;树木大都不双勾树干,而是以浓焦墨出之,屈直俯仰之态了了分明。王绂的墨竹不以墨色浓淡区分叶之向背,而以竹叶之长短、宽窄及方向来区分,行笔迅捷,有浓重的草书意味。今存作品有《竹鹤双清图》、《墨竹图》和《临风图》等。绘画之外,王绂还是一位有成就的书法家,他以善书荐官,供职文渊阁,事见《明史•文苑传》。

夏昶,字仲昭,昆山人,永乐进士。以画竹闻名,《昆山县志》称其“诗词清丽,尤工画竹石,擅名天下”,时人争购其画,有“夏卿一个竹,西凉十锭金”之谣。今存作品《戛玉秋声画轴》、《为璠斋作竹石图轴》和《湘江风雨图》等,结构严谨,法度完备,枝叶清晰,墨色分明,起笔收笔熟练地运用了书法技巧。绘画之外,夏昶还擅长书法,以善书供事内廷。明王世贞《吴中往哲像赞》云:“仲昭为翰林庶吉士,以工楷法得幸文皇帝,命书宫殿榜。”

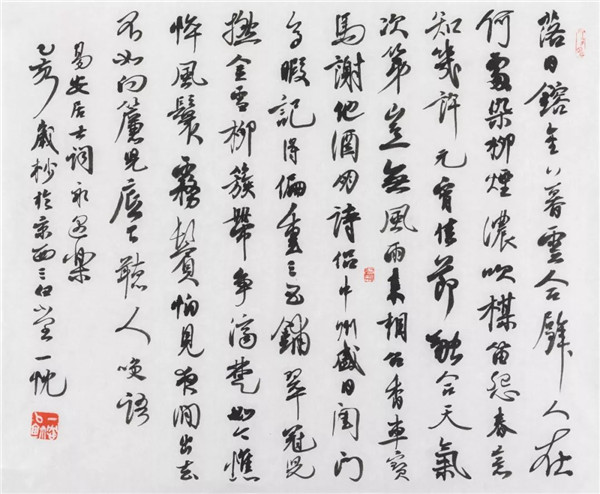

李永忠 李清照词《永遇乐》 36x43CM

明代中期绘画界开始出现的吴派以强大的阵容和精湛的技艺倾动天下。其中,成化、嘉靖年间的沈周、文征明、唐寅和仇英被称为“吴门四家”,沈、文、唐三人同时又为书法名家。沈周,字启南,号石田,长州人。他的书法风格“遒劲奇崛”(明王鏊《震泽集》),《明史》本传称其书仿黄庭坚。沈周最重要的身份是吴派绘画的开创者,在当时画坛摹古风气甚为盛行的局面下,他能够取法古人而不拘泥于古人,表现了敏锐的艺术感觉。文征明向他请教画法,沈周说:“画法以意匠经营为主,然必以气韵生动为妙。意匠易及,而气韵则别有三昧,非可言传。”沈周以高深的艺术造诣、广泛的社会交往和诲人不倦的长者风度,对当时乃至后世都产生了重要的影响。

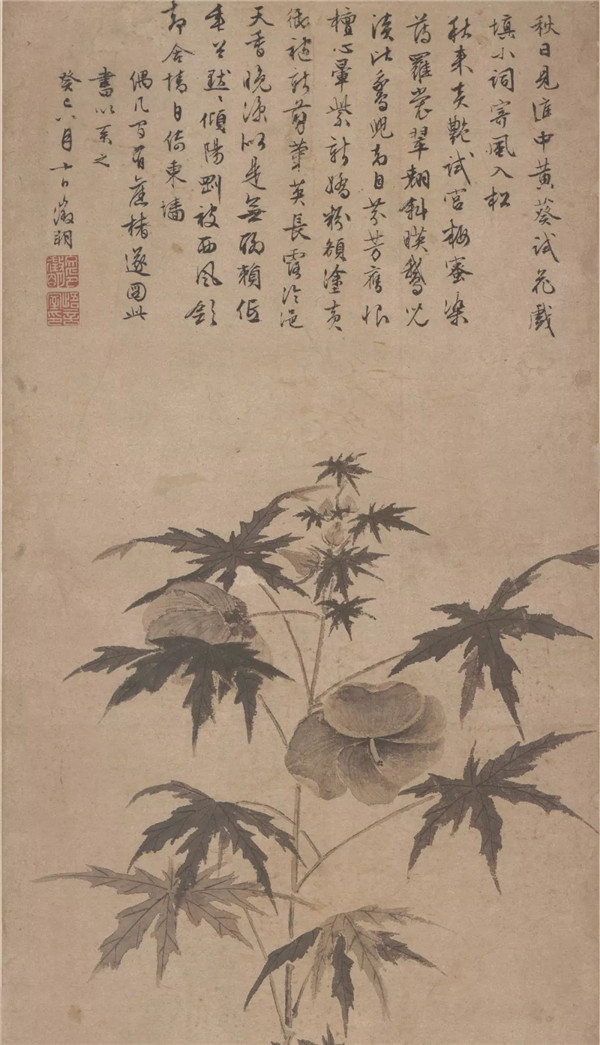

沈周 石竹图 纸本 48X60CM

文征明幼不慧,稍长,颖异挺发。书法初学于李应桢,后专法晋、唐,数体皆工。王世贞《艺苑巵言》云:“待诏(文曾为翰林待诏)以小楷名海内,其所沾沾者隶耳,独篆笔不轻为人下,然亦自入能品。所书《千文》四体,楷法绝精工,有《黄庭》、《遗教》笔意;行体苍润,可称玉版《圣教》;隶亦妙得《受禅》三昧,篆书斤斤阳冰门风,而皆有小法,可宝也。”文氏学画于沈周,以宋、元文人画为宗,绝去院体影响,融合王维、董源、巨然、二米、赵孟頫、黄公望、王蒙诸名家之长,而形成个人风格。文征明的书画惊动了世人, “乞书画者接踵于道” (《明史•文苑传》)。

文徵明 秋葵折枝图(局部) 纸本

唐寅是文征明的好友,“为人放浪不羁,志甚奇,沾沾自喜”(阎秀卿《吴郡二科志》),自称“江南第一风流才子”。他的书法规矩严谨,工稳如轨,“入吴兴(赵孟頫)堂庑”(王世贞《弇州山人稿》)。擅画人物仕女、楼观、花鸟,秀润峭丽,清隽生动。

唐寅 王蜀宫妓图(局部) 绢本

明代中后期,写意花鸟走向成熟,两位代表画家陈淳、徐渭同时也是书法大家。陈淳,字道复,号白阳山人,“受业文征明,善书画”(《明史•文苑传》)。关于陈淳的书法,王世懋说:“道复少有逸气,作真行小书极清雅。晚好李怀琳、杨凝式书,率意纵笔,不妨豪举,而临池家尤重其体骨。”[3]陈淳绘画尤长写意花鸟,画史以“青藤(徐渭号)白阳”并称。一花半叶,泼墨欹斜,或直以色彩点染,任性挥洒,开创写意花鸟新格局,对后世影响极大。徐渭是一位涉猎广泛的艺术家,自谓:“吾书第一,诗二,文三,画四。”后世的评论家则以为徐渭的艺术造诣当以“画为第一,书次之,诗又次,文居下”(《越画见闻》)。他以水墨大写意作花卉,个性极为鲜明,“随意挥写的花草都可以见出笔墨的微妙变化,具有秀逸情趣……也透露了画家不愿墨守成法的创作精神”[4]。与画风一致的是,徐渭的字与时风迥异,“以泥坨、败絮、淤血的效果,写胸中的块垒。与舒展的、飘逸的作风相对立;与庄严的、雄浑的作风相对立;与绮丽的、恬适的作风相对立”[5]。

与徐渭相比,董其昌是一位注重传统的书画家。他的书法从颜真卿入手,上追钟、王,“凡三年,自谓逼古,不复以文征仲(文征明)、祝希哲(祝允明)置之眼角……赵(孟頫)书因熟得俗态,吾书因生得秀色”(董其昌《画禅室随笔》)。又工画山水,出入董、巨、倪、黄,后世视其为松江派或华亭派之首。

董其昌 山水册(局部)

晚明陈继儒是董其昌“画分南北二宗说”的推波助澜者,能山水,善写水墨梅花。工书,风格“在苏、米之间”(秦祖永《桐阴论画》)。著有《妮古录》、《书画金汤》、《书画史》等。除以上诸家外,隆庆、万历、崇祯时期的文彭、文嘉、钱谷、周天球、陆师道、居节、项元汴、孙克弘、莫是龙、李日华、米万钟、文从简、张瑞图、李流芳、黄道周、王铎、项圣谟、祁豸佳等人,他们不只是画坛的生力军和主宰者,而且也是书法界的中坚。

[1] 启功《启功丛稿•论文卷》,第230页,中华书局,1999年版

[2]王逊《中国美术史》,第439页,上海人民美术出版社,1989年版

[3] 马宗霍《书林藻鉴》,第179页,文物出版社,1984年版

[4] 王伯敏《中国绘画通史》下册,第179页,三联书店,2000年版

[5] 熊秉明《中国书法理论体系》,第105页,天津教育出版社,2002年版