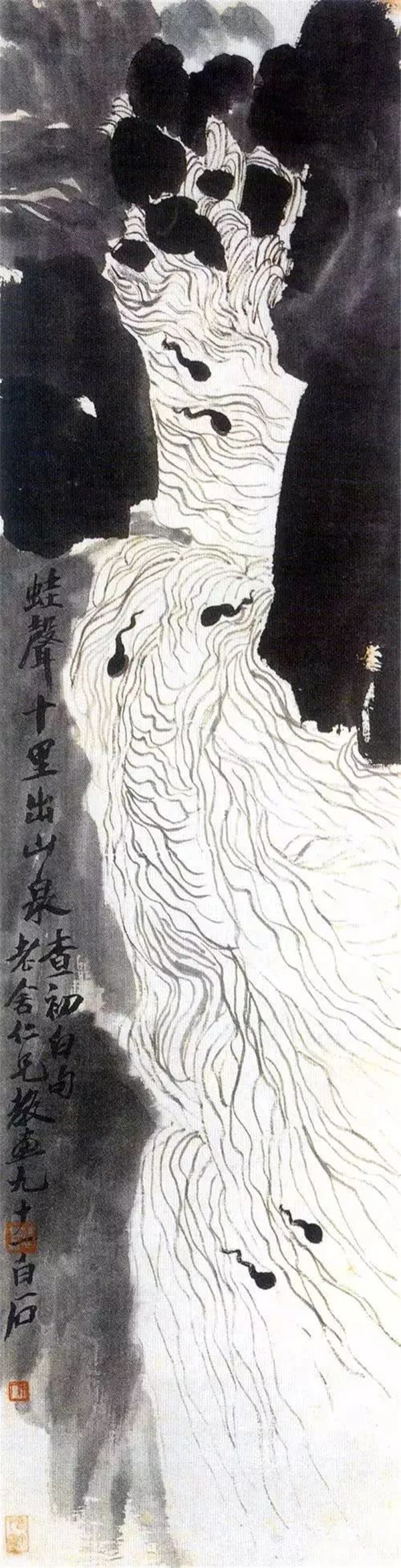

中国画的创作主体有画工(院画家、画匠)与文人之别,画作遂有工体(院体、匠体)、士体之分。在本文的讨论中,画上题诗实现于文人画,似乎与画工体系绝无瓜葛。事物是普遍联系的,何况同属绘画大家族的构成部分。画工制度历时久远、队伍庞大,即使为皇家所禁锢,其性质亦不同于保守某个秘密,况且画工还偶有进出。从与画上题诗关系密切的宋代看,画工来源趋于多样化,既有民间工匠出身者、也有士大夫出身者(前者称“士流”、后者称“杂流”,“别其斋以居之”,见《宋史·选举志》);在人员选拔方式上有以诗为试题者,南宋邓椿《画继》载徽宗朝画院“如进士科下题取士”,试题有“野水无人渡,孤舟尽日横”及“乱山藏古寺”等,明唐志契《绘事微言》也载有徽宗朝“竹锁桥边卖没酒家”、“踏花归去马蹄香”等试题(齐白石《蛙声十里出山泉》即属此类,见图10);同时,皇家对文人画并不以异端视之,如徽宗任命米芾为书画博士,而米芾是一个典型的文人画家。这样的情形表明院画与文人画之间不可能是绝缘的,而以诗为试题的举措既出自宋徽宗、画上题诗亦恰恰始于斯人,这仿佛可以说明画上题诗与画院直接相关。

图10 齐白石 蛙声十里出山泉

院画与文人画的关联也许是客观存在的,不过,既然文人画是以对院画的反动而出现的, 那么拒绝院画的影响才是合乎逻辑的;既然院画无法对文人画施加像样的影响,那么它就更不可能对画上题诗造成什么影响,因为在院画与画上题诗之间还隔着文人画。换个角度看,院画并不是以对文人画的反动而出现的,所以,文人画对院画倒可能产生一定的影响。

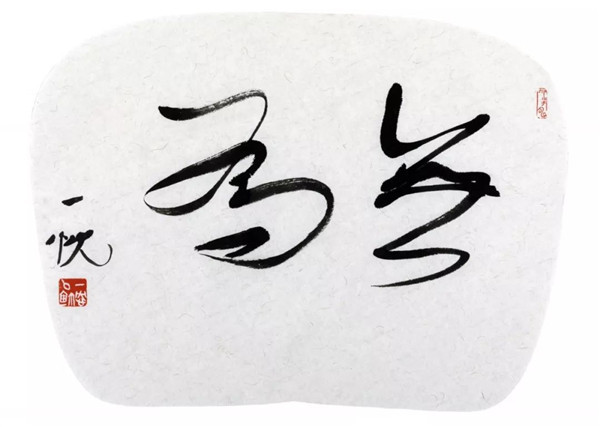

▲无为

李永忠 尺寸:27X37CM

上文提出,诗意是文人画的关键,是诗画结合的基础。北宋黄庭坚《次韵子瞻子由题〈憩寂图〉》:“李侯有句不肯吐,淡墨写作无声诗。”把李公麟(李侯)的画称作“无声诗”,可知其中必备诗意。又,苏轼好友张舜民《跋百之诗画》:“诗是无形画,画是有形诗。”与黄庭坚诗句很是类似,都是文人画的腔调。郭熙是宋神宗朝首屈一指的院画家,《林泉高致·画意》云:“更如前人言,‘诗是无形画,画是有形诗’,哲人多谈此言,吾人所师……(郭)思因记先子尝所诵道古人清篇秀句有发于佳思而可画者,并(郭)思亦尝旁搜广引先子谓为可用者咸录之于下……(计有七绝四首、七言诗五句、五言诗七句)”可见郭熙以诗入画是受到了文人画观念的影响所致。郭熙约卒于1085年,徽宗生于1082年,可以推知徽宗以诗为画院试题可能直接受到了郭熙的启发,至少间接受到了文人画观念的影响。更为重要的是,徽宗本人实在是文人中的文人,他率先在画上题诗正说明那是文人的事。

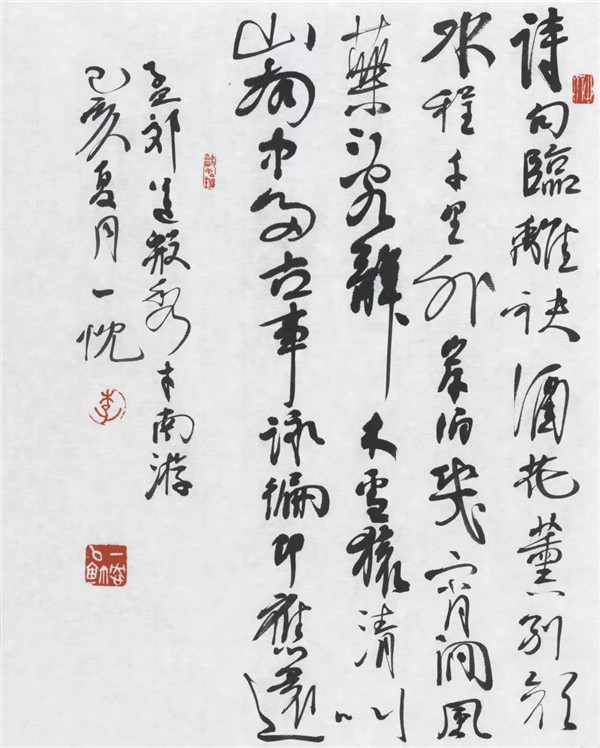

▲孟郊诗《送殷秀才南游》

李永忠 尺寸:35X28CM

上文还提出,画上题诗是文人高怀、画之不足所引起的。从发生的过程和初期的表现看,情况的确如此。然而,由于画上题诗是艺林美谈,具备优越的价值,所以在后来的发展过程中出现了滥用的情况。清盛大士《溪山卧游录》:“画中诗词题跋,虽无容刻意求工,然须以清雅之笔,写山林之气。若抗尘走俗,则一展览而庸恶之状不可向迩,溪山虽好,清兴茫然矣。”引文中“抗尘走俗”一语出自南朝齐孔稚珪《北山移文》“抗尘容而走俗状”,意近追名逐利。因此,凡在画上题诗者必是高怀之文人的命题并不成立。

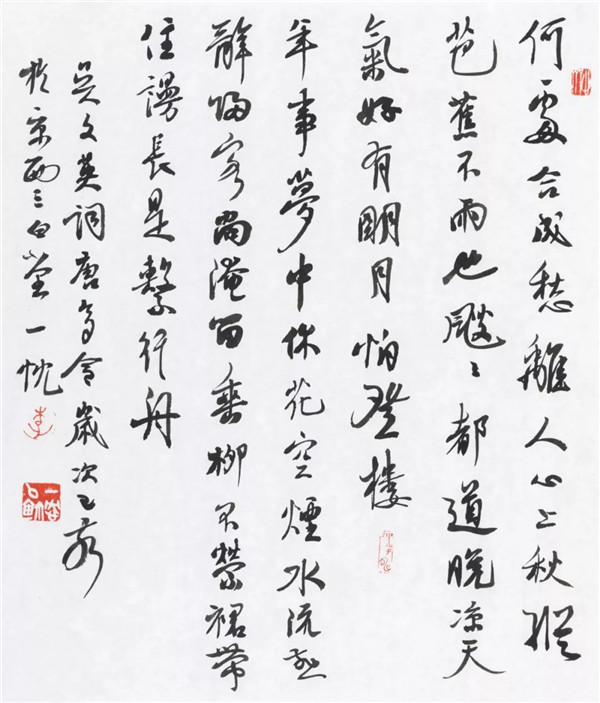

▲吴文英词

李永忠 尺寸:35X30CM

顺便提及的是,画上题诗在时下仍是显示优势的做法。只不过“抗尘走俗”者益见其众,能像古人那样自己作诗并以美观的字体加以题写的,大概是不容易找到了;即使求人代作诗、代题写,能达到较高水平的,恐怕也是难得一见。有抄录古人诗作,诗不对画题的;有自作“诗”,既无诗意,又与诗律相去甚远的;有字迹既谈不上美观,竟至有较多错字的。种种不堪的景象反倒令人向往院画流行的时代了。兹不揣浅陋,草成一律,略及画上题诗本末:

图成未免意宽闲,

孰料题诗反掌间。

更有钟王奇逸势,

应怜马夏寂寥山。

纷纷热眼思依样,

寸寸枯肠总汗颜。

作嫁衣裳倩巧手,

流传缶老画斓斑。

(马夏:马远、夏圭,南宋宫廷画家,以山水画见长。前者布局每以画面一角为主,人称“马一角”;后者则多用半个幅面,人称“夏半边”。他们的作品上未见画家本人题诗。夏圭《烟岫林居图页》见图11。缶老:吴昌硕,号缶庐。)

图11 夏圭 烟岫林居图页

(本篇完)