画上题诗的进程已见上述,这里补充说明该现象所依赖的另一因素。画上题诗是诗、书、画的结合,其实物身份是一张画,而不是一首诗,也不是一张字。有配图的诗,但那不是诗的主流实物存在方式;有配图或以图案衬底的书法,但那也不是书法的主要样式。这样的事实大概是以三者的地位关系为前提的。在三者地位关系中,诗与书不相上下,以诗为文字内容的书法作品很常见,而诗总是书而后传,此节与本文关系不大,兹不赘述。

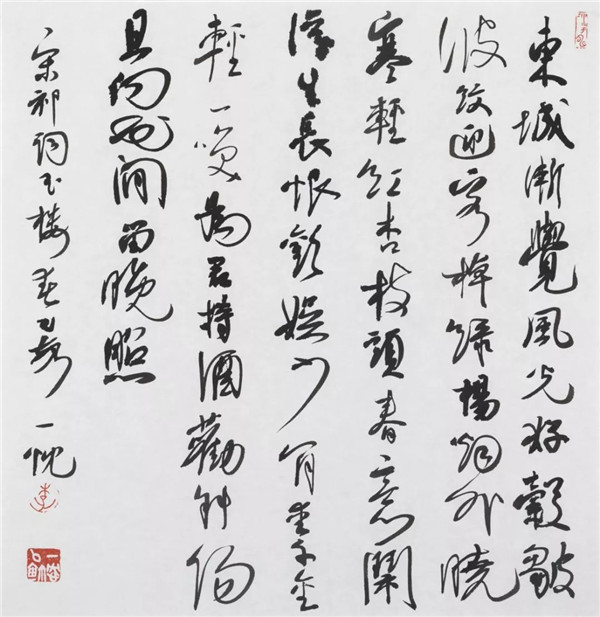

▲宋祁词《玉楼春》李永忠尺寸:35X35CM

出现画上题诗风气之前,一幅画就是一幅画,就是笔墨颜料勾画渲染而成的形象的总和。在创作过程中,画家每一落笔,都遵循适得其所、为大局服务的原则,换言之,画面增加的任何一点内容都是为画增色的。该画就画,不够不行;不该画不画,多了不行;画完了就是画完了,画蛇添足不行。“增色原则”无疑是正确的,它甚至可以被看作一种普适原则——人们每多说一句话、多做一件事都不是为了得到比此前更坏的结果,画上题诗也不例外。在画完了的情况下,创作过程还没有结束,还要题诗,可知题诗是增色的。题诗何以能增色呢?如果是诗本身在起作用,那么写得水平就无所谓了;如果是书法在起作用,那么写什么内容应该都可以。可见,画对诗与书有着类似的借重。

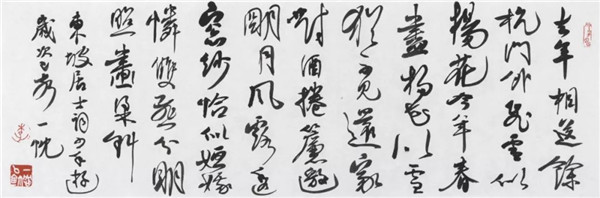

▲苏轼词《少年游》李永忠尺寸:17X52CM

文人画出现前,由于绘画创作队伍多由画工(“工”)构成,而诗人一般都是文人士大夫(“士”),所以画比诗的地位低。在画上题诗场景中,由于诗画是由同一位作者完成的,所以不存在主体身份高下问题,但作为艺术门类的画与诗,其各自地位并没有随之持平。苏轼《次韵吴传正枯木歌》:“古来画师非俗士,妙想实与诗同出。”隐含的意思是不能作诗的画家是低级的。人们要求画家能作诗,却从不要求诗人能作画,这表明能作诗是必有的,作画是可无的。有的画家本人不能诗或不工诗,便请他人代作。邹涛《吴昌硕〈西泠印社记〉疑为沈石友代作——吴昌硕致沈石友信札及其他》:“石友先生鉴……松竹梅兰诗得暇望再为代作,多多益善。”又,“石友先生鉴……望代制水仙、松树、石头、墨竹、枇杷、天竹等绝句,不情之请,自知惭恧。”(《中国书法》,2008年,第9期,第39页)

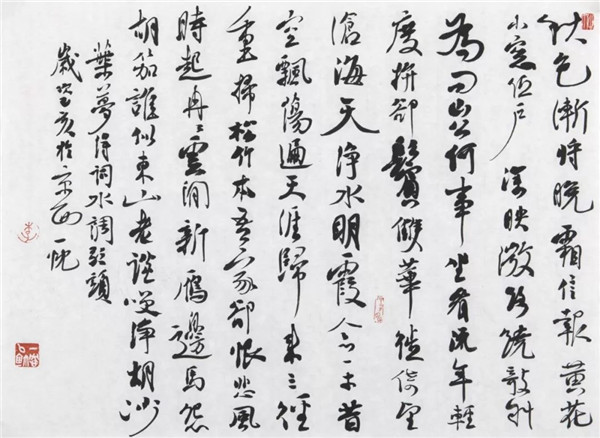

▲叶梦得《水调歌头》李永忠尺寸:35X48CM

画与书的关系好像无所谓高下之分的,其实未必。书是字的物态显现,《说文》:“著于竹帛谓之书。”字的出现是中国文化史的第一等要事,竟至“天雨粟,鬼夜哭”(《淮南子·本经训》)。字的地位在根源上奠定了书的地位,从起初的文字显现形式发展为后来的艺术门类,此义不失。字出现以后,识字不是人所共有的权利,因而字又被用作划分人的初会阶层的一种标准,这也增加了书的重要性。由于书是要事,所以人们对书写水平很看重,甚至把它当作人格的衡量标准。南朝梁庾元威《论书》引王延之的话说:“勿欺数行尺牍,即表三种人身。”又,北齐颜之推《颜氏家训·杂艺第十九》引江南谚语说:“尺牍书疏,千里面目也。”这样的原始标记和后世境况都不是画可以比拟的。

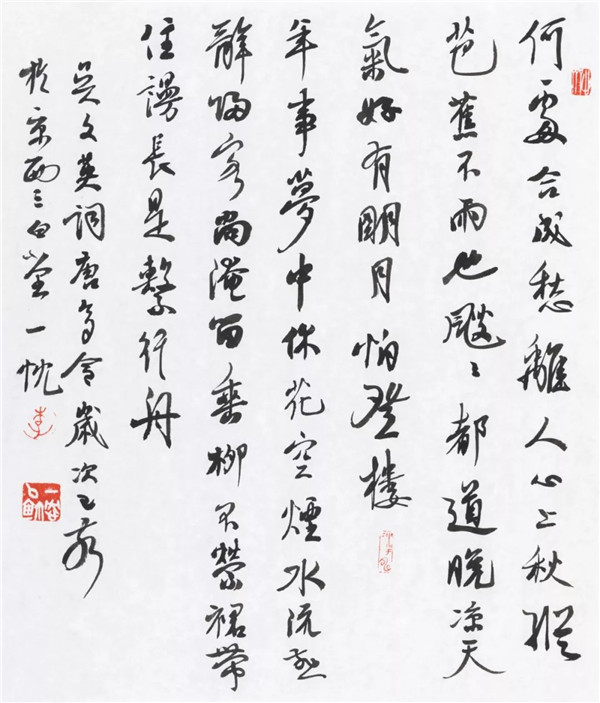

▲吴文英词李永忠尺寸:35X30CM

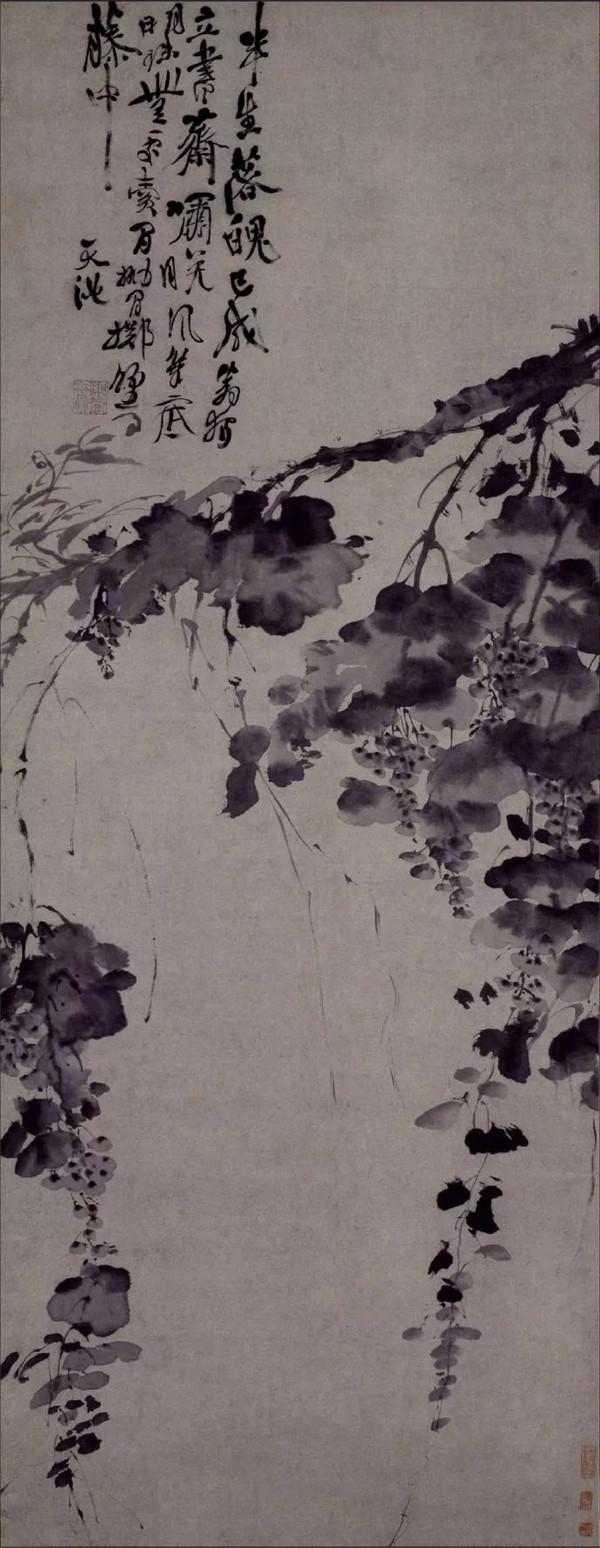

人们评论画的水平高低时常常采用画中书法之意多寡的标准(如董其昌《容台集》:“赵文敏问画道于钱舜举,何以称士气?钱曰:‘隶体耳。画史能辨之,即可无翼而飞。不尔,便落邪道,愈工愈远。’”),在评论书法水平高低时却从不采用书作中画意多寡的标准。钱穆《湖上闲思录·象外与环中》:“最空灵的,始是最真切的。最直接的,始是最生动的。最无凭借的,始是最有力量的……同样理由,中国人崇拜书家,常常胜过了崇拜画家。”(第88页)作为明代一流画家,徐渭(《墨葡萄图》,图9)称自己“吾书第一,诗二,文三,画四”(陶望龄《徐文长传》)。无独有偶,齐白石也自称“诗第一,印第二,字第三,画第四”。有论者指出,他们把画排在末位的意图是通过画来抬高其他艺能,这样的看法很难坐实。笔者孤陋寡闻,不知道历史上曾有以诗或书知名者以其诗或书垫底来抬高其画之地位的故事。因此,我们宁肯相信徐渭、齐白石对自己所从事的艺术门类的排序就是他们对相关艺术门类地位的排序。回到画上题诗问题来说,如果诗与书的地位低于画,画家却要在画上题诗,那实在是难以想像的。

图9 徐渭 墨葡萄图(局部)