前言

晚明时期的董其昌(1555-1636)是上海松江人,作为中国书画史上承前启后、影响巨大的一代书画大师,深受各界朋友的喜爱。

18年末至19年初,上海博物馆举行的“丹青宝筏——董其昌书画艺术大展”观者云集,被称为“不容错过的艺术盛事”。本次展览除了展出上海博物馆馆藏的经典书画外,还包括来自国外的众多董其昌书画精品,一些经典作品如《烟江叠嶂图卷》、《天马赋》、《秋兴八景图》等也有幸与观者见面。

董其昌擅画山水,师法五代及宋元大家,笔致清秀中和,恬静疏旷;用墨明洁隽朗,温敦淡荡;青绿设色,古朴典雅。以佛家禅宗喻画,倡“南北宗”论,为“华亭画派”杰出代表。其画及画论对明末清初画坛影响甚大。百年前及新文化运动前后,由于对于传统文化的偏激态度,对董其昌的看法也曾有过巨大变化。

近日,艺盘平台有幸邀请到李洪贞、聂松两位老师,在展览接近尾声之时,和大家一起聊聊观展感悟和董其昌的艺术相关。

董其昌(1555—1636),字玄宰,号思白、香光居士,松江华亭(今上海闵行区马桥)人,后隶籍松江城区,明代书画家。万历十七年进士,授翰林院编修,官至南京礼部尚书,卒后谥“文敏”。

元明以降,董其昌集前人之大成,融会贯通,洞察画坛时弊,及时明智地提出画分“南北宗”的画学审美观,并以创作实践充分印证了其理论,所达文化高度,足以与元四家及唐宋各大家相媲美。董其昌“笔墨论”的提出,翻开了文人画史的新篇章。其后,清四高僧、四王吴恽、金陵画派、新安画派,乃至晚清近三百年的画坛,大都在其理论影响之下而成就,形成了一个群体性的文人画创作高潮。

我们也了解到您以龚半千山水画形式语言为题撰写了自己的博士毕业论文,并且为了论文多次去金陵(南京)考查龚贤行迹和其艺术的成因,跑去各大博物馆研究龚半千原作,进而激活了龚半千对当代山水画的影响,请您谈谈您是怎样推陈出新的。

聂松:龚贤是我博士论文的话题。我们的导师姜先生提出“既要笔墨,又要现代”,他一生也是在践行这个观念,他是把笔墨传统推向现代的成功范例。而这个推陈出新的话题,我根本没有资格谈,因为洪贞兄对笔墨的研究更透彻,而我们的老师才是真正推陈出新的大家,他才是这个时代领先的人物,我还是在这个过程里面学习呢。那我就说说龚贤吧,拿这位先贤作为例子来说明此一问题。

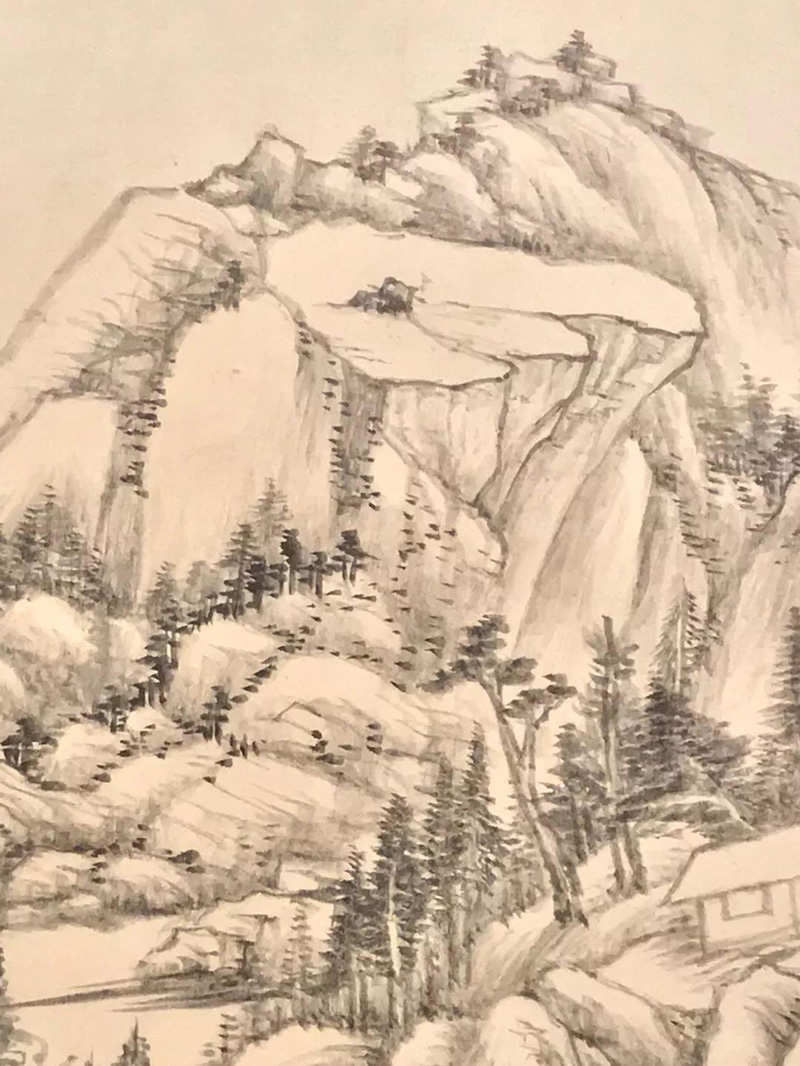

龚贤是董其昌的小弟子。这次去沪看展,我对董其昌这位大家的作品的学习抱有一种特别的希冀,希望切实研究他的作品,看到大量他的真迹。画山水画的人乃至整个画中国画的人都会感兴趣于他,我为什么情有独钟地一定要跑去看,是因为一方面我博士阶段做的研究的画家龚贤与董其昌有密切关系,龚贤14岁的时候被杨文骢带着去听了一堂董其昌的课。当时董其昌影园论道,谈六法、笔墨,杨文骢比龚贤大20来岁,是董其昌的弟子便携龚前往。

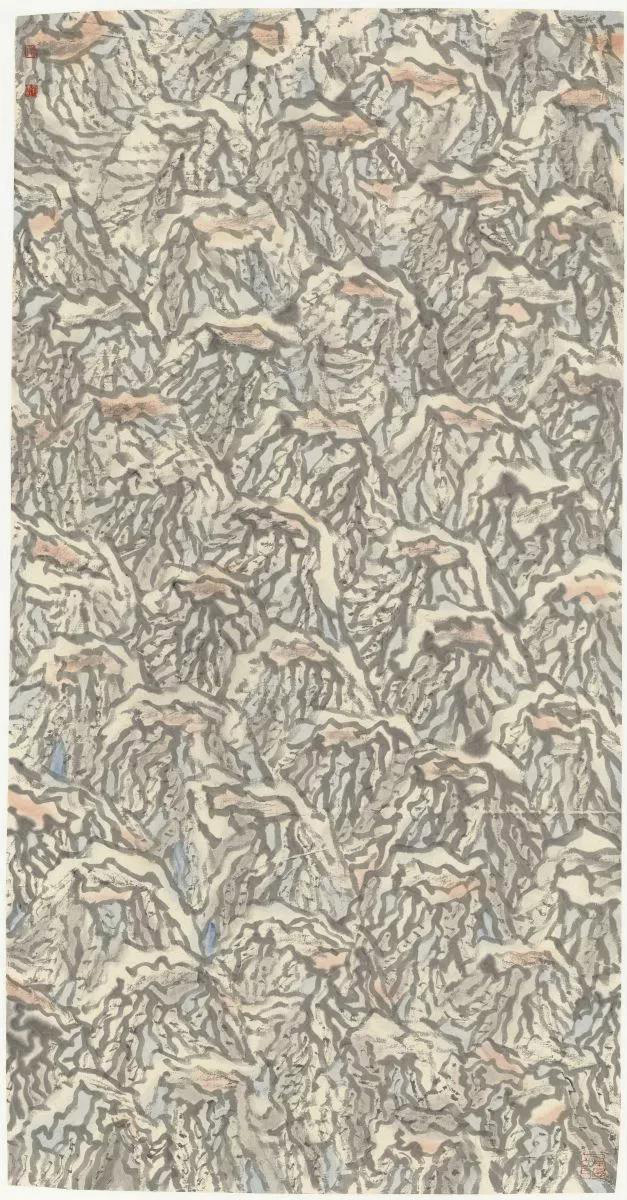

▲明 董其昌

龚贤13岁的时候从昆山移居到金陵(今南京),那时候因为他父亲和他的祖父去四川做官,在路上,不知道是遇害了还是遇到了什么危险便杳无音信。他因此陷入了困境。他母亲在他两三岁时就去世了,他的继母对他特别好,带着他移居到金陵投亲。但因为可能由于父母的早逝,他自己非常独立,在他17岁时就参与复社以及诗社各种社团活动。14岁这次听董其昌论道打动了他,一生都很崇拜董其昌。

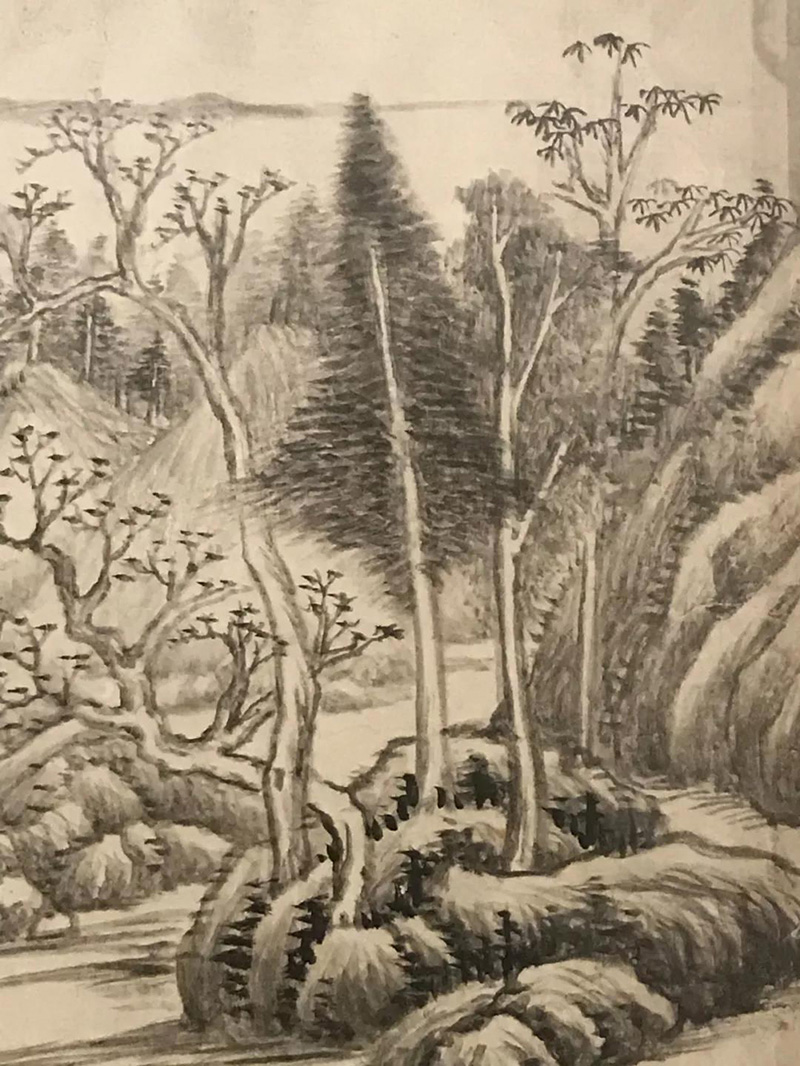

▲明 董其昌

龚贤在花甲之年,于他早期作品里做了提跋。这个跋大概意思是,在他弱冠之年,在恩师董其昌家中看到了一张《米氏云山》,他到了花甲之年还在回忆这幅画,说《米氏云山》这种探索是大巫之气自己是“小巫之气”,他说我根本就没法跟《米氏云山》比,这一生的探索都不及他。他虽然是董其昌的弟子,但是跟董其昌的谋面并不多,但其艺术上的关系特别密切。

▲明 董其昌(局部)

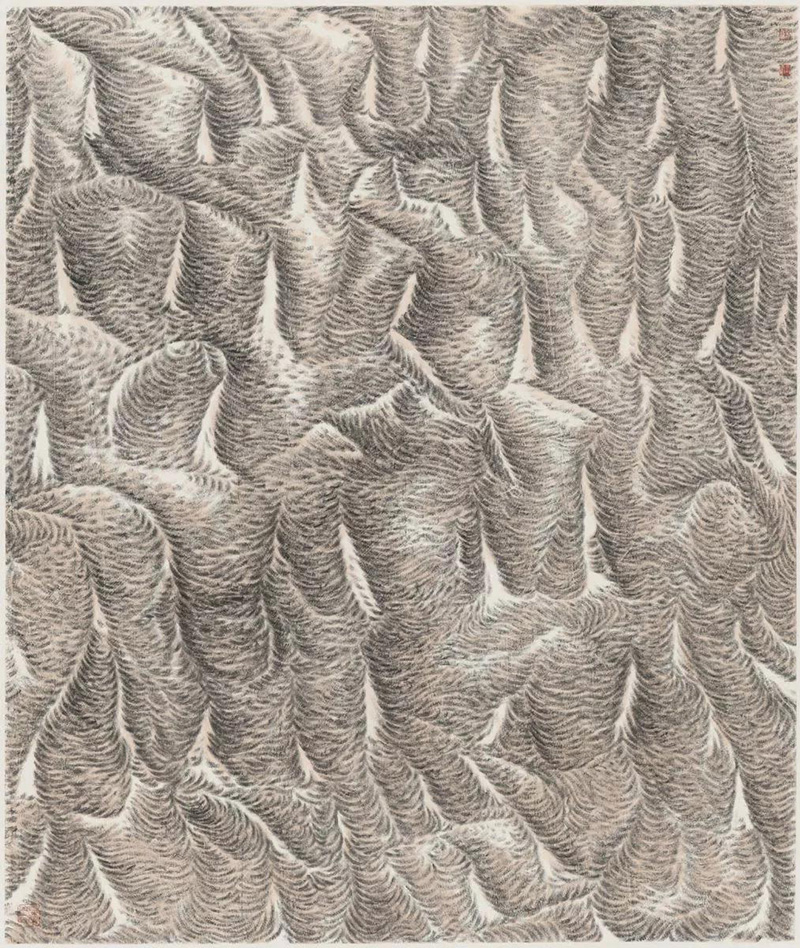

另外,龚贤对董其昌如此敬佩,但是他并未像四王一样跟着董其昌的路子走,发展出来笔墨既定程式,他走向了另外一个道路。为什么现在人不会把龚贤像四王、四僧一样的重视,原因是他画面的这种状态跟我们认为的所谓“正统”画面是有出入的。有出入的原因有两点,第一,他笔墨的结构很厚重,他不断地反复皴笔造成积墨的笔墨结构。龚贤画树,一遍两遍三遍,用淡墨统之,统之待干后再点,点完之后还要再统合,反复制作。而制作,恰恰是现代人对文人画的理解的一个反面词。因为现代人理解的文人画往往是一蹴而就,或者一次完成,或者笔笔生发,草草就之,似乎这就是“逸笔草草”。然而“逸笔草草”在现代人的理解我觉得是一个误区。我们就词论词,逸,是飘逸,是高逸,是简逸,那么文人肯定是高逸,因为放逸这个词会有一种放荡、发散的特质,文人的雅肯定是高逸品质的。“逸笔”肯定是高逸的笔墨,绝非放荡散乱的笔墨。那么,“逸笔草草”现代人就理解成泼墨了,这就成了放逸,走向非君子的放荡乱吐涂。而恰恰是恩师姜先生非常反对的。这只是形式上的“逸”,而不是心性上的“逸”。

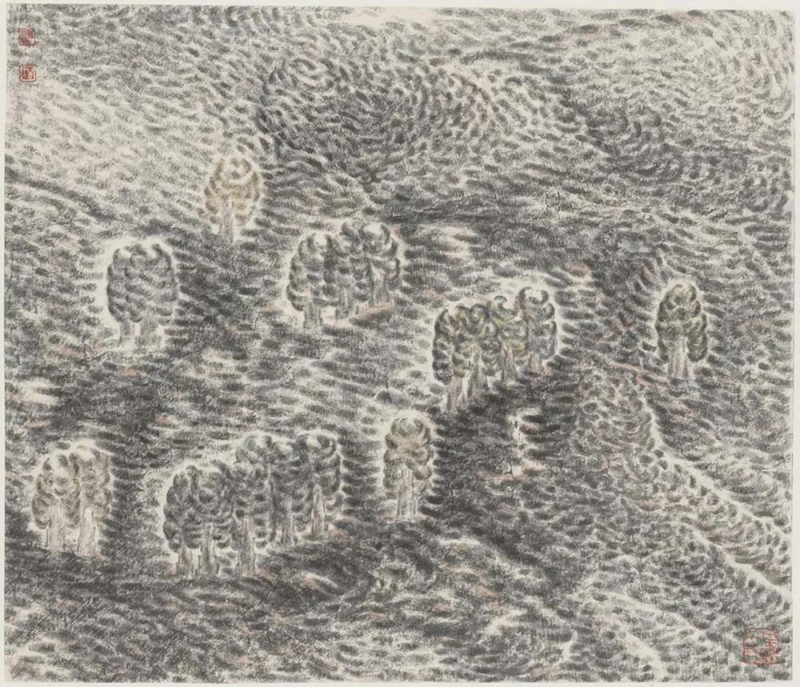

▲聂松 齐物·丘壑无声 120*95cm 纸本墨笔

其实传统的文人画论已经说了:“近视之几不类物象,远视之景物粲然。”这才是“逸笔草草”的实质诠释。它跟反复增加也好,还是减也好,还是抽象也好,并没有直接关系,它对形式没有一定“简”的要求,而是对形和笔墨关系做了规范一一即形非形的笔墨拓展。而那个逸笔的“笔”恰恰对形式产生了影响,就是笔墨造就的书写性在形式内的高屋建瓴地传达。那么,至于它是反复增加也好,还是减得很简也好,这只是在仅仅形式上的不同,只是在画面上的不同,不是在心性上和“画”的各种关系中的不同。“逸笔草草”是关系内的品质。这样来讲,其实画面是不定性的,可以产生多种可能性。龚贤在四十几岁之后,一直过隐居生活,到了知天命之年(五十岁后)基本上不涉足俗世。只是会和如孔尚任等这种大文人来往。孔尚任曾专门跑到清凉山中拜访他,后来他的追随者也都会跑到他那里跟他喝茶。他的生活一直比较清贫,但是也能够维持他在山里的的生活。他很安静,基本上把俗世的市井生活全部放掉,只跟自然、跟山水去对话,反复去“观”。如此,他才有时间会出现积墨的“抉髓而成”的作品。这种探索从生活入手,他的成就打动了我。对自然的感发会产生多种的笔墨的可能性。所以,这也许就是推陈出新的概念吧。

▲李洪贞 熏风 136*20cm 纸本水墨

由于董其昌的“南北宗论”在「画禅室随笔」中的论述,很多人认为董其昌的绘画成就和艺术地位和其习禅有密切的关系,好像要画好山水必须习禅不知道李老师如何看待,又如何把握的?

李洪贞:这还是要谈到董其昌生活的年代,因为谈艺术,肯定要谈艺术所生发的那个时代的文化特质,以及那个时代的文化语境,如果没有这种文化语境,要想产生董其昌那样的艺术思想是不可能的。

▲聂松 齐物·旷 60*68cm 纸本墨笔 2018年

董其昌提出了南北宗论,又把南北宗论落实到了他的绘画实践中,显然得益于其深厚的文化修养,其中也包括他的禅学根基。他对禅学的体悟是很深的。禅宗一有个公案,叫做“香严击竹”。据说,董其昌参这个公案的时候,百参不透。有一次,他正躺在船上,想起了这则公案,下意识地敲了一下船帮,大悟禅理。这似乎有点“玄”。总之,禅宗对董其昌的绘画是有影响的。

▲李洪贞 山静云初吐 68*40cm 纸本水墨

董其昌的这个话题真的是非常有意思的,实际上,要了解董其昌,肯定首先要了解中国传统文化,及晚明的学术思潮,否则,就如同“隔靴搔痒”,无法走近,更别说要理解他的艺术理论了。董其昌生活的那个年代,“前后七子”,“唐宋派”、“心学”等,都对其有影响。“公安三袁”,就是袁宗道、袁宏道、袁中道,他们三位与董其昌的关系都非常密切,公安三袁在艺术上都给了董其昌非常大的影响。董其昌的绘画思想其中就有“唐宋派”、“心学”及“三袁”的影子。

▲聂松 齐物·理 138*69cm 纸本墨笔 2018年

董其昌属于松江画派,松江画派和吴门画派有一个区别。所谓“吴门重理,松江重笔”。重理,就是重视自然物象的结构;而董其昌的松江画派,已经把结构的重要性转到了笔墨上,所谓“胸中丘壑,笔底云烟”。

▲李洪贞 东·西 136*34cm 纸本水墨

董其昌他那个时代的文人皆通于禅理,谈禅为乐。他们自觉不自觉地会把禅学哲思运用在艺术创作里,渗透于他们的艺术理论中。“南北宗”的理论很深刻,有人说南北宗论捏造事实,捏造历史。实际上他只是把不同艺术境界及价值取向的绘画,作了分类而已,谈不上捏造历史。

另外,看上去,似乎董其昌是复古的,其实他是借复古以开今。纵观中国的文化史,在任何一个具有开创性的转捩点上,都会有“复古”之说。包括唐代的韩愈和柳宗元,他们发起的“古文运动”,并非意在“复古”,他们的本意是,要在古人成就的基础上,进行“开疆拓土”。

作为当代画家,应感受、体验我们当下的文化特质,不一定要像古人那样通于禅理,但了解不同历史时期绘画艺术背后的文化场域,是很有意义的。这有助于我们自己艺术的发展。因为你只有知道自己从哪里来,才有可能知道自己将要往哪里去。

咱们今天这个话题非常有意思,读懂了董其昌对于理解中国画的境界就更近一步了,那由于时间关系,我们下期再谈,在此也非常感谢两位老师。