李永忠,字一忱。1986年就读于北京理工大学管理系,1990年毕业,获工学学士学位。1993年就读于首都师范大学中文系,1996年毕业,获文学硕士学位。2000年就读于首都师范大学中国书法文化研究所,2003年毕业,获文学博士学位。攻读硕士学位和博士学位期间的研究方向均为书法艺术,导师均为欧阳中石先生。2005年起执教于中国劳动关系学院文化传播学院,系北京师范大学书法专业兼职硕士研究生导师、中国书法家协会会员、北京书法院研究员、九三学社社员。

飞白书的“飞”与“白”

文/李永忠

关于飞白书,《辞源》的解释是“汉字书体的一种,笔画露白,似枯笔所写。相传后汉蔡邕所造”。《辞海》的解释与此类似。把飞白书与蔡邕联系起来,始见于唐张怀瓘《书断》:“案飞白者,后汉左中郎将蔡邕所作也。王隐、王愔并云:‘飞白变楷制也。本是宫殿题署,势既径丈,字宜微不满,名为飞白。’王僧虔云:‘飞白,八分之轻者。’虽有此说,不言起由。案汉灵帝熹平年,诏蔡邕作《圣皇篇》。篇成,诣鸿都门上。时方修饰鸿都门,伯喈(蔡邕字)待诏门下,见役人以垩帚成字,心有悦焉,归而为飞白之书。”(唐张彦远《法书要录》卷七)考《后汉书·蔡邕列传》,无一言半语涉及飞白书事。张怀瓘文中王隐、王愔、王僧虔也都没有提及飞白书与蔡邕的关系。何以张氏生当三人之后,反而言之凿凿?其实,这并不特别奇怪。古人在处理作者佚名问题上有时会优先考虑名人,“蔡中郎名头高大,天下碑版之名皆归之”(启功《汉〈华山碑〉之书人》,《启功丛稿·题跋卷》辑,110页),飞白书的作者归属可能就是这样的例子,至少在目前看来是这样。

蔡邕

不过,张怀瓘以蔡邕为飞白书创始者的说法倒不是毫无意义的。一方面,飞白书大概形成于蔡邕所处的时代,因而这种说法触及了部分事实;另一方面,在张怀瓘看来飞白书是重要的,否则他就不会累及蔡邕这样的名人。

认为飞白书大概形成于蔡邕所处的时代,主要根据如下理由:一,飞白书是八分之轻者,而蔡邕正好处在八分流行的时代;二,根据史料记载,汉代擅长飞白书的有两位书家,一位是蔡邕,还有一位是约略同时的张芝;三,最早出现的论说飞白书的著述是三国吴张弘的《飞白序势》,理论总是晚于事实,但又往往不会太晚。

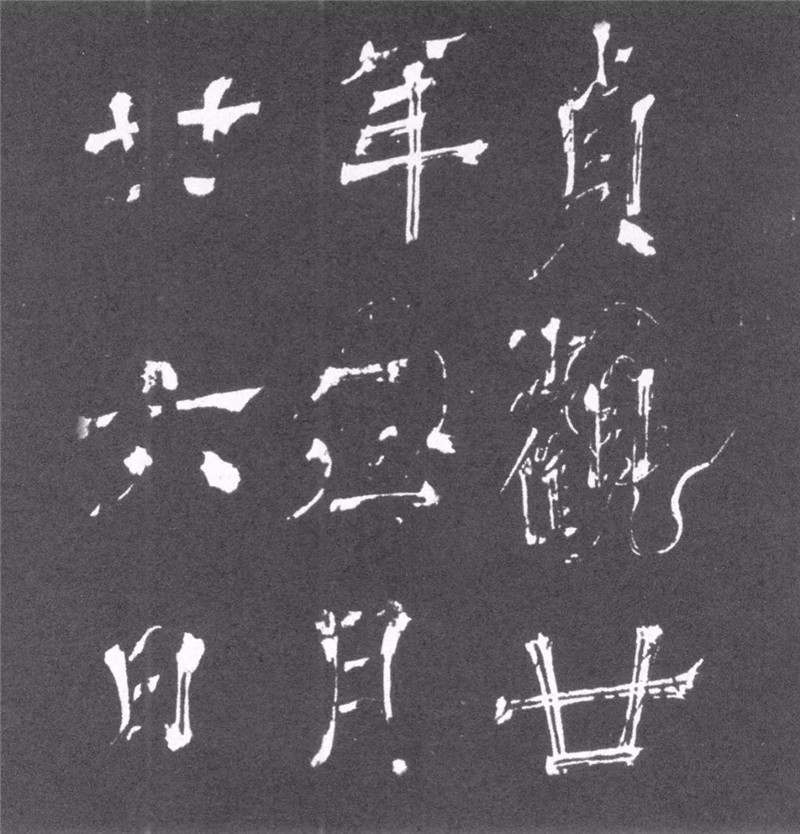

蔡邕书法作品

张怀瓘对飞白书重要性的认识并不是一种主观意向,而是有着一定的事实依据:一,飞白势赞类著述已有所积累,除张弘所作外,尚有西晋刘劭《飞白书势铭》、南朝鲍照《飞白书势铭》、唐崔备《壁书飞白“萧”字记》、李约《壁书飞白“萧”字记》、高平公《萧斋记》等;二,不少知名书家和帝王参与了飞白书创作,如二王父子、唐太宗(作品见图1)、武则天(作品见图2)等;三,政府有推广飞白书的举措,《新唐书》卷四七《百官志》:“宫教博士二人,从九品下,掌教习宫人书算众艺。”《注》:“初内文学馆隶中书省以儒学者一人为学士,掌握宫人。武后如意元年,改曰习艺馆,又改曰万林内教坊,寻复旧。有内教博士十八人,经学五人,史、子、集、缀文三人,楷书二人,庄、老、太一、篆书、律令、吟咏、飞白书并棋各一人。”

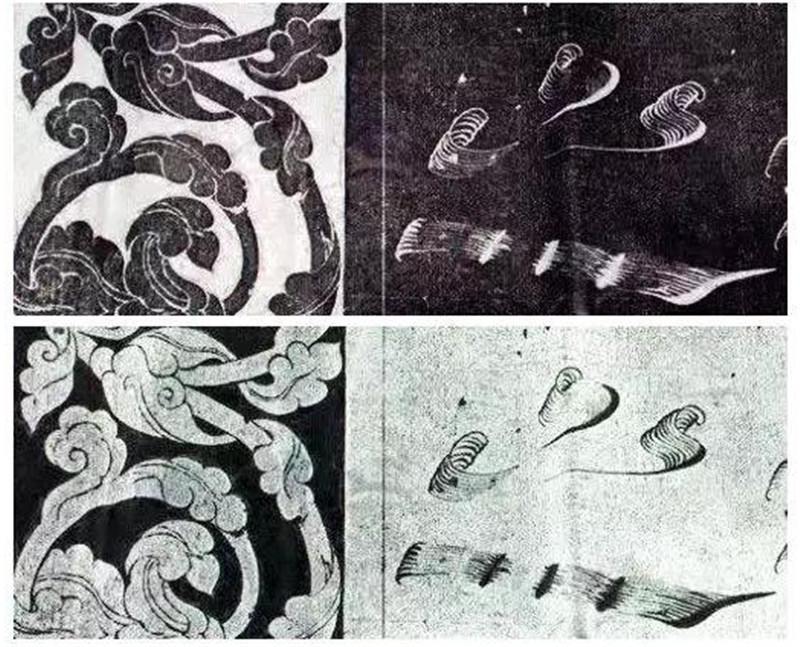

刘劭《飞白书势铭》图册部分

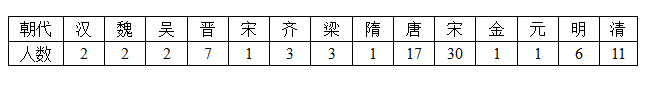

虽然飞白书曾经引人注目,但从整个发展过程看,它最终却走向了少人问津的境地。根据清人陆绍曾、张燕昌同辑之《飞白录》的统计结果,历代飞白书家人数如下表:

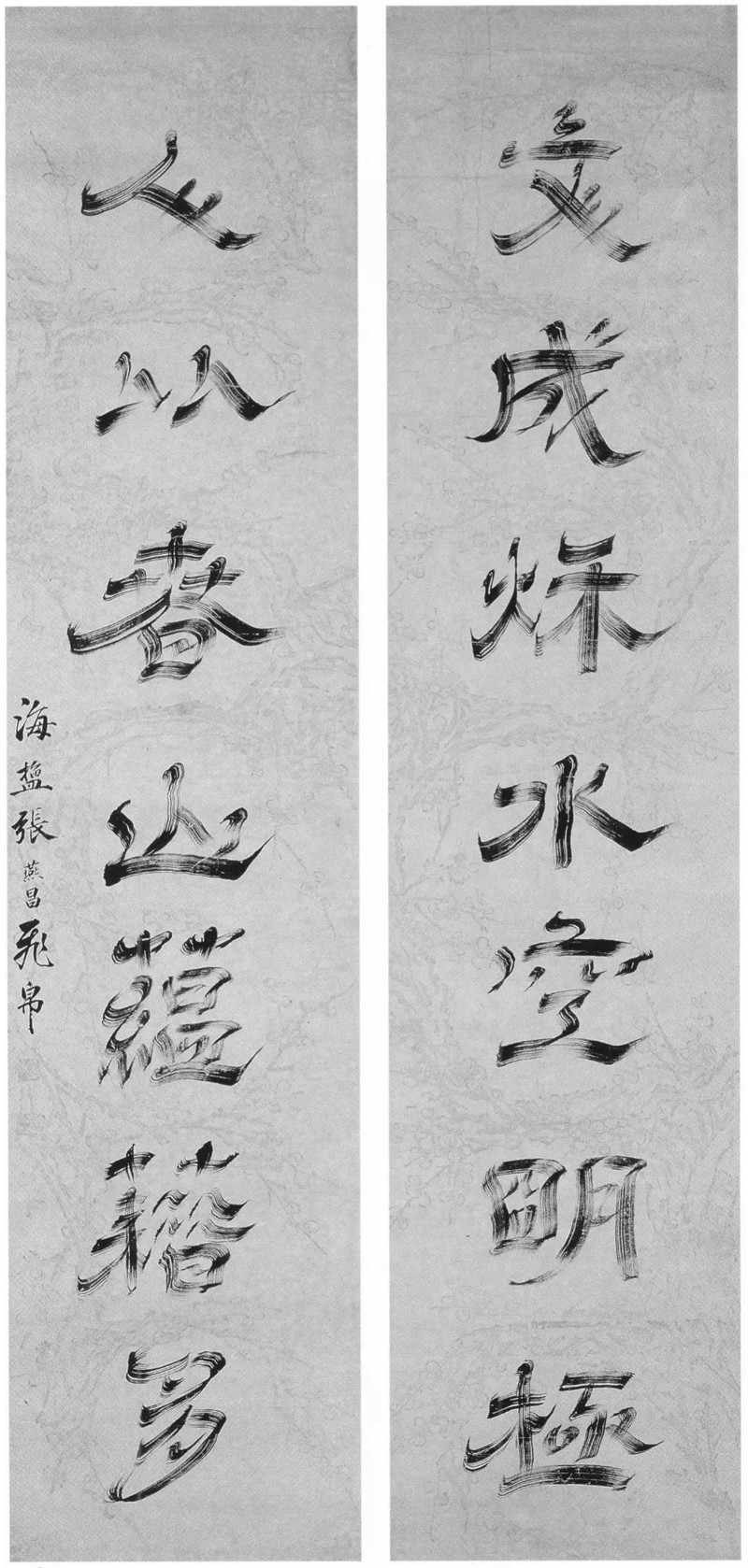

虽然每个朝代的飞白书家都不算多,但是,如果考虑到书法艺术发展过程中书家队伍不断壮大的因素,就会发现飞白书的参与人数是趋于萎缩的。更为重要的是,唐代以前的飞白书家中拥有一些书法巨匠,而宋代以后则不是这样,一流书家(如“宋四家”等)悉数与飞白无缘。而且,飞白书作品往往不为鉴赏家所重,如张燕昌颇以飞白书自重(作品见图3),但在包世臣《艺舟双楫·国朝书品》中却未入品题,其小楷反而被列入“佳品上”。什么原因使飞白书起先为人所重,而后又走向衰落呢?

梁虞和《论书表》:“子敬(王献之字)出戏,见北馆新泥垩壁白净,子敬取帚沾泥汁书方丈一字,观者如市。羲之见叹美,问所作,答云:‘七郎。’羲之作书与亲故云:‘子敬飞白大有意。’是因于此壁也。”(《法书要录》卷二)又王羲之尝与友人书云:“飞白不能佳,意乃笃好。此书至难,或作,复与卿。”(清严可均辑《全晋文》卷二十六)“意”是书法艺术的核心概念,而飞白书是有“意”的,它理所应当受到重视。那么,飞白书的“意”又有着怎样的含义呢?

武则天的《升仙太子碑》

事实上,飞白书名称本身就包含着关于“意”的信息——“飞”与“白”。张怀瓘《书断》:“梁武帝谓萧子云言:‘顷见王献之书,白而不飞,卿书飞而不白,可斟酌为之,令得其衷。”(《法书要录》卷七。按,《太平广记》卷二百七亦载有此语,惟字句稍异)又唐权德舆《太宗飞白书记》:“缥缈鸿翥之势,轻浓蝉翼之状,子敬白而不飞,子云飞而不白,稽合众美,裁成绝世。”(《权载之文集》卷三一)又宋黄伯思《东观余论·论飞白法》:“又云飞而不白,又云白而不飞,盖取其若丝发处谓之白,其势飞举谓之飞。”“飞”与“白”是可以分而析之的,它们显然包含着不同的审美趣味。在“飞”与“白”合成飞白书这一书体名称时,各自的审美趣味也合成了该书体的“意”。至于“飞”与“白”的审美趣味,本文以为可以分别称之为“势的美”和“光的美”。

在美学意义上,“势”展示的是一种动的幻觉,欣赏者能够从中感受某种艺术冲击力。深入地看,势是生命现象的折射,因为生命意味着动态。具体到飞白书,它所表现的势是飞动之势,也就是上引权德舆所谓“缥缈鸿翥之势”和黄伯思所谓“飞举”之势。从书体来源看,飞白书出自八分书,“蚕头雁尾”是八分书的重要笔法之一,“雁尾”的寓意即是飞动,飞白书进一步凸显了飞动之势,并由此获得了典型的审美素质——势的美。

唐-尉迟敬德墓志盖飞白书,呈现了影响后世的书写模式

黄伯思所谓“若丝发处谓之白”,意为丝丝露白,这是飞白书“白”的由来。丝丝露白得之于特殊的书写工具,“或以垩帚,或以散毫,或以木,或以毡”(容庚《飞白考》,《容庚选集》,187页)。与日常使用的毛笔不同,上述特殊书写工具导致了书写效果的陌生化,并由此引发了关注。“白”即空白(当然,在书写媒材是白色的情况下,空白也就是白色的了),给人以轻盈之感,所以王僧虔说飞白书是“八分之轻者”,权德舆说“轻浓蝉翼之状”,张怀瓘说“萧子云轻浓得中,蝉翼掩素”(《书断》,《法书要录》卷七)。轻盈意味着通透,通透的本质是光的表现,“丝丝露白”也就是“丝丝透光”。光是包括书法在内的所有造型艺术的前提,没有光就没有造型艺术,古希腊美术十分重视对太阳神阿波罗的表现,就说明了这样的道理。考虑到光与造型艺术的关系以及飞白书的“透光”特征,可以说飞白书的“白”的审美特性是一种“光的美”。

“势的美”和“光的美”各有其独立的审美价值,二者结合起来似乎还会生成一种可以称作“轻盈飞动的美”,它们是飞白书的“意”主要内容。然而,具备了一定审美价值的飞白之“意”并不足以使这一书体避免没落的结局。

“艺术的本体是‘意象’,艺术的创造,也就是‘意象’的创造”(叶朗《中国美学史大纲》,243页),书法艺术也不例外。意象创造的理想方式是“探于万象,取其元精”(张怀瓘《六体书论》,《历代书法论文选》,213页),“囊括万殊,裁成一相”(张怀瓘《书议》,上书,148页),创造的结果是“无形之相”(《书议》,上书,146页)。“无形之相”是从自然万象中抽绎而出的真元精气,真元精气来源于自然万象,但又不等同于任何一种具体形象,好像根本就没有形象,所以它是一种没有形象的形象。其实,没有形象的形象就是庄子所谓“象罔”,它是“道”的象征。“无形之相”触及了世界的真理(道),它的创造使书法艺术混成的、深刻的美得以达成。反观飞白书,其飞动之势和轻盈通透固然是意象创造的结果,但它们与书法艺术在意象创造上的审美理想却相去甚远——其创造方式是单薄的,达成的美是浅显的,多少有些经不起推敲。

张燕昌 飞白书

书法艺术的意象创造是从线条的塑造开始的。关于线条的艺术性,李泽厚《美的历程》说:“一般形式美经常是静止的、程式化、规格化和失去现实生命感、力量感的东西(如美术字),‘有意味的形式’则恰恰相反,它是活生生的、流动的、富有生命暗示和表现力量的美。中国书法——线的艺术非前者而正是后者,所以,它不是线条的整齐一律均衡对称的形式美,而是远为多样流动的自由美。行云流水,骨力追风,有柔有刚,方圆适度。”(43页。按,引文中括号部分系原文所有)线条的艺术性要求是表现多样流动的自由美,而飞白书线条的丝丝露白则过于程式化,与美术字的线条多有类似,明显缺乏表现力,有悖于书法艺术的审美理想。同时,艺术性的线条又组合成字,字的体势必然是变化万千的,可以想见,飞白书的飞动之势只不过是这万千变化中的一个例子罢了。

线条的组合不仅构成了千变万化的字势,而且使“光的美”得以生成。清笪重光《书筏》:“黑之量度为分,白之虚净为布。”(《历代书法论文选》,562页)又“光之通明在分布。”(上书,560页)“黑”指的是线条,“白”指的是线条之间的空白,黑白的分布展示出光的通明。又“黑有肥圆、细圆、曲折之圆,白有四方、长方、斜角之方”(上书,561页),黑白变化繁复,黑白组合的变化当然更多,所以黑白分布所展示的“光的美”也就难以穷尽。相比之下,飞白书通过丝丝露白表现的“光的美”则显然过分僵化、呆板(当然,飞白书笔画之间也有空白,但那不是飞白书的典型特征,不是飞白书成立的依据)。

唐太宗李世民《晋祠铭》

综上所述,飞白书以其“势的美”和“光的美”而一度为人所重,但是,随着书法艺术的发展,书法艺术的本质愈见廓清,书法艺术的审美理想越发彰显,飞白书的审美价值无可奈何地跌落至较低水平,在这样的背景下,飞白书的式微无疑不是偶然的。清张之屏《书法真诠·恶札第十三》:“书法有飞白之一种,不知所由来,或谓始于蔡邕,究难证实,恐系托名,唐宋人颇重之。余始以为殆即行草之渴笔,后乃知以木片蘸墨,勉强书之,绝不成字,真乃下流之极矣。”(《明清书法论文选》,1309页)将飞白书归为恶札一类,斥之为下流之极,此论终究不是空穴来风,尽管乍听稍嫌武断。

顺便提及的一点是,历史上曾经出现过书体繁化现象,如北朝王愔《古今文字志目》收录包括飞白书在内的书体36种,唐韦续《五十六种书》收录包括飞白书在内的书体56种。在名目众多的书体中,除篆、隶、楷、行、草外,其余大多数都落得与飞白书类似的结局。对于这些书体而言,造成式微结局的具体原因或许各有不同,不过,审美趣味浇薄应当是特别不能忽视的、共有的原因。